こんにちは

いつもはピアノ講師

毎週水曜日は

年長さん~小学3年生に算数を教えています。

のり子先生です。

幼児教育で一番大切なこと

先日塾長先生からお借りした本。

「幼児教育でいちばん大切なことー聞く力を育てる」外山滋比古

1番心に残った言葉は

『教育する=educate』

『educateとは、引き出す教えるのは押し付けるのではなく、引き出すこと』

です。

んー深い

結構序盤の言葉でしたがこの言葉に惹き込まれました。子どもが持っている未知の能力を引き出すお手伝いをするのが大人としてできることかなと思います。

後半は特に聞く力の大切さついて特筆されていましたが、本当にその通りだとずっと頷きながらページをめくっていました。

昨今、大人も子どももコミュニケーション能力の低下が問題視されています。

LINEやSNSが流行り、会話をしなくてもコミュニケーションが成立し、そのコミュニケーションも「文章はうざい………」「単語のみのやり取り………」

……。。。。

塾長先生が「述語」と「て、に、を、は」を子ども達に言い直させている気持ちが分かってきました。「先生、トイレ」→「私はトイレではありません」の我慢比べです笑

人間には言葉という高度なコミュニケーション能力を備えられているというのになんでなのしょうかねぇ

昔、黒電話の前で友達や好きな人に電話をする時、

『お父さんやお母さんが出たらどうしよう』

『ご飯食べてる途中かなぁ』

『お風呂入ってるかなぁ』

などと色々考えて、

なんて言おうかと紙に書いて何度も言う練習をしてからダイヤルを回した人、少なくないはずです。

多分……

黒電話…

死語ですね笑笑

黒電話?(違うんです。)(違うんです。)

(私は黒電話世代ぢゃないんです。でもあれなんて言うんですか?あの電話機)

子ども達が困っていること

解き方/考え方が分からない訳ではない

授業を見ていて、子どもたちは問題の解き方がわからなくて困ってるのではないと思うことが多々あります。

文章を読む力

see(みる)ではなくwatch(観る)

読み解く

そして正確に読み取ったあと、そこから想像する力

ピアノの話で恐縮ですが、私のレッスンでは、幼児期の導入レッスンで、まねっこお歌とまねっこピアノを遊びの感覚で取り入れています。

まねっこお歌

まねっこお歌は、『よ〜く聞いてね!』と、耳の横に手を置くジェスチャーを交え、目を見て伝えます。そしてしっかりと目があってから短い節を私がまずピアノの音に合わせて階名(ドレミ)で歌い、そのあと生徒さんに歌ってもらいます。

これは、音に集中して聞くということと、声を出して階名で歌うことによって絶対音感のトレーニングにもなります。

まねっこピアノはそれにピアノを弾く動作がつきます。

これはまねっこお歌より難しく、先生の手の動きや指つかいを目で確認し、①聞く②歌う③指を動かすという3つの要素が含まれます。

難しいので生徒さんたちはかなり集中して見聞きしています。

外山先生の本の中にもありましたが、

例えば、お客さんがたくさん入っているレストランで、自分の友達の話が聞こえるのはなぜでしょう?たくさんの人が話している広場で自分が会話をしている相手の話が聞こえるのはなぜでしょう?

集中して聞いているからですよね

ちょっと気を抜いたら会話が聞こえないようなざわめきの中で相手と話ができるのは、話をしようとするからですよね。

どのようなシーンでも、気持ちを向けるということはとても重要だと思います。

質問に答えられない人

それともうひとつ最近思うことは、『こちらの質問に答えられない人が多い』ということです。

子どもも大人も。

①こちらの言っている言葉をきちんと聞いていない

②聞いた上で理解していない

③理解した上で想像できない

④理解したけど答え方が分からない

この辺りが原因でしょうか

(もちろん、話し手と聞き手の両方悪いということはありますよ♪)

でも、これらの問題は意識と訓練で必ず改善できると思います。

Willbeの授業はたぶん、こういうこと

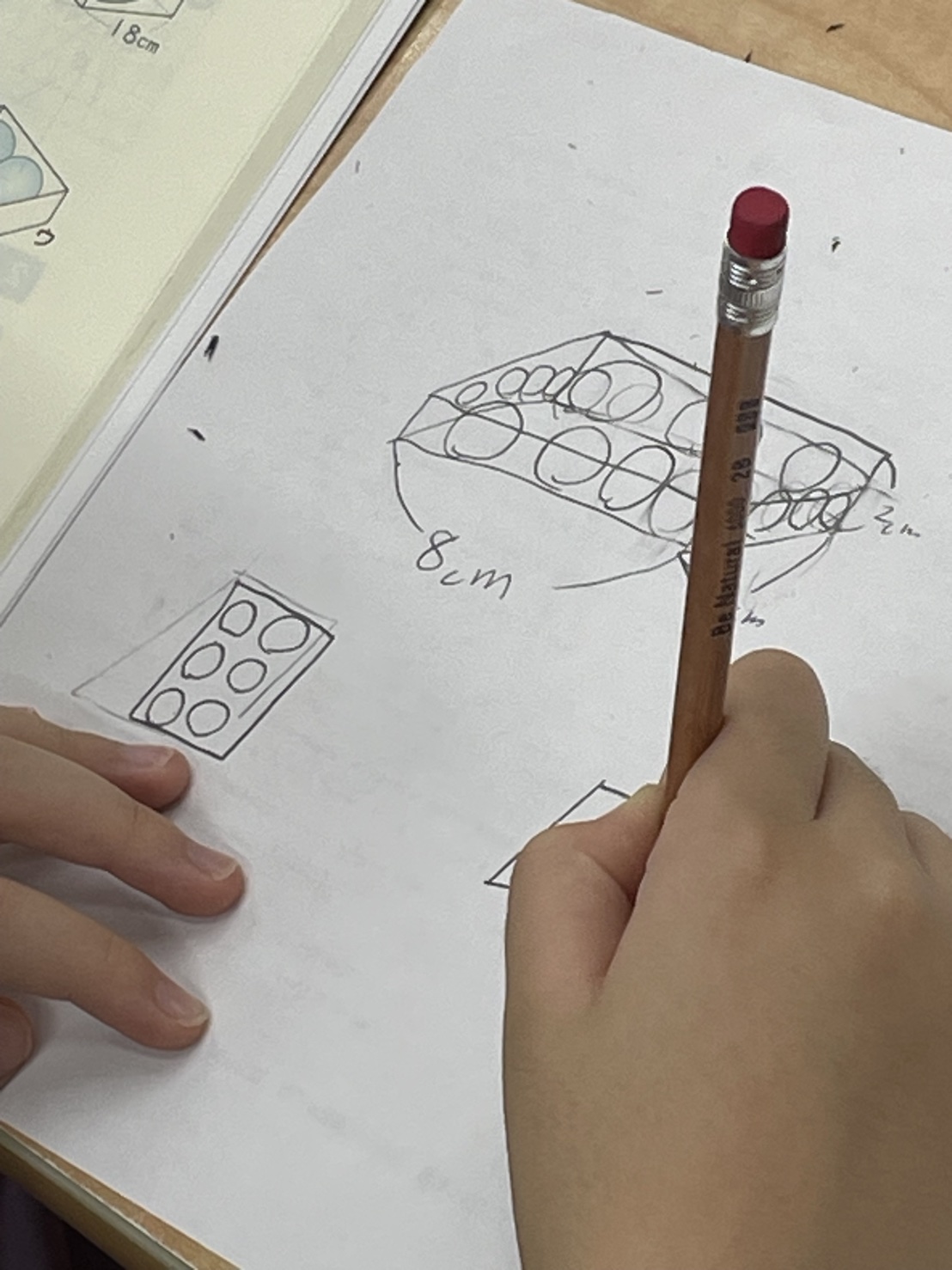

①具体を経験する

例えば「悲しい」という言葉を理解するには、悲しい言葉を知らないで悲しい経験をしたときに、大人や友達から「それって『悲しい』って言うんだよ」と教えてもらうか、テレビや絵本を読んで「悲しい」という言葉を理解していくんだと思います。

悲しい具体的な経験をたくさんして「悲しい」を理解していきます。「悲しい」って抽象的すぎてみんな思い浮かべる悲しいが変ってくる気がします。

算数も同じことだと思うんです。

たまたま、何かを半分にしたとき「それって半分にするんだよ」と誰かに教えてもらって、いろんな半分を経験して「半分」という言葉を覚えるのだと思います。

「半分」って知らないのに考えても何も分かりません。「教える」ということも絶対に必要です。

(タイトル回収😢)

②話すこと/聞くこと

今日のブログで書いてみましたw

塾長先生がピアノ教師の私に塾のお手伝いをさせて下さったこのご縁

Willbeっ子ちゃん達の聞く耳を育めるよう私なりに尽力したいと思った本との出会いでした。

少し古い本だし、少し古い方?ですが、本当に大切なことは変わらないと思うんです。手段が変わるだけ♪

なんだピアノも算数も同じですよね♪

外山滋比古先生について

塾長先生は外山滋比古先生の本をたくさん読んでおられます。

そんな外山滋比古先生のご紹介。

外山滋比古(1923–2020)は愛知県生まれの英文学者・評論家で、東京文理科大学英文科を卒業後、同大学助手や東京教育大学助教授を経て、お茶の水女子大学教授として長年教鞭を執りました。

専門は英文学でしたが、教育全般への関心が深く、特に思考法や言語教育をめぐる著作を数多く残しています。中学・高校・大学の入試問題/模試で多く引用されている代表作『思考の整理学』では、柔軟で独創的な発想は幼児期の思考に通じるとし、大人が子どもの学びから学び直す必要性を説きました。

外山は、幼児教育を「知識の伝達」ではなく、子どもの遊びや言葉体験を通して思考を育む営みとして重視し、創造性の源泉をそこに見出しました。また、家庭や社会が子どもの好奇心を支えることの重要性を論じ、学校教育と連続する基盤として幼児期を位置づけました。

その思想は、今日注目される非認知能力の育成や探究的な学びとも共鳴し、現代における幼児教育の価値を再考する視座を与えています。

———————-

【ピアノ講師の幼児算数日誌】配信専用アカウントを作りました。

私のブログを定期的に読んで下さる方、ぜひご登録ください。

お役立ち情報はないかもです😢いえ、子育てのお役立ち情報なんてありません。塾長には書けない授業の様子をお伝えできればと思います。

コチラのラインに登録くださいませ♪

—————————————

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=15712618&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8472%2F9784480878472.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)