算数【年長~クラス】【赤穂市】のホームページを訪れていただいてありがとうございます。個別指導塾Willbeの光庵(こうあん)です。

読みづらい方は、画面右下の「目次」を先にご覧下さいませ。

「目次」をタップいたしますと、画面が移動いたします。

料金

授業日

対象

年長~小3

・月謝 1,1000円/月

・入塾金 13,200円/入塾時

・教材費 13,200円/年

・模試代 10,500円/年

(模試は小学生以上)

毎週水曜日

16:30~18:20

(100分+途中休憩)

お盆と年末年始のみ休塾

祝日は授業あり

1日の流れ

お子様の発達(成長)段階に合わせて取り組む内容を変えています。以下の内容は基本的な流れです。

1時間目 16:30~

・ヌマーカステン

・具体物を○個ずつ数える

・具体物を○個に分ける

など

2時間目 17:30~

・点描写

・数理パズル

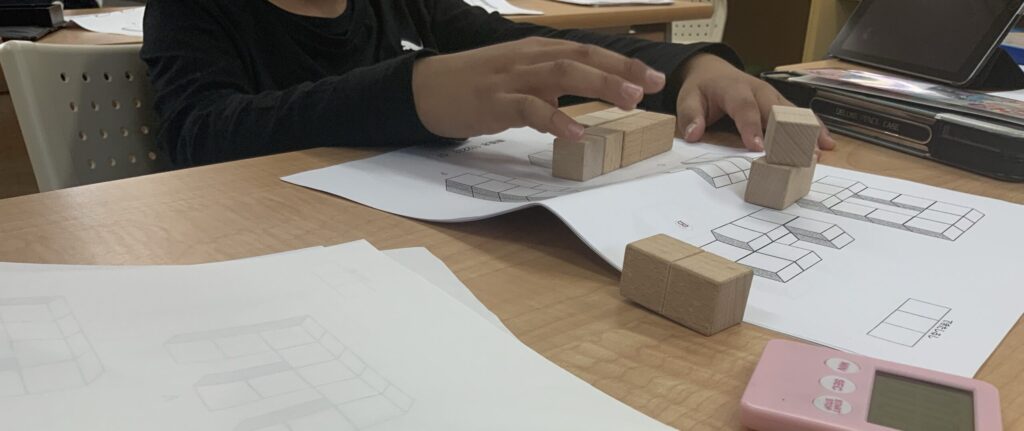

・積み木

数の概念がある程度整ったら

1時間目 16:30~

・宿題の直し

・文章題プリント

・小1 算数問題集

など

10分休憩

2時間目 17:30~

・例のヤツ

・点描写

・数理パズル

・積み木

授業終了

宿題決定

大切にしていること

~具体物で数を学ぶ~

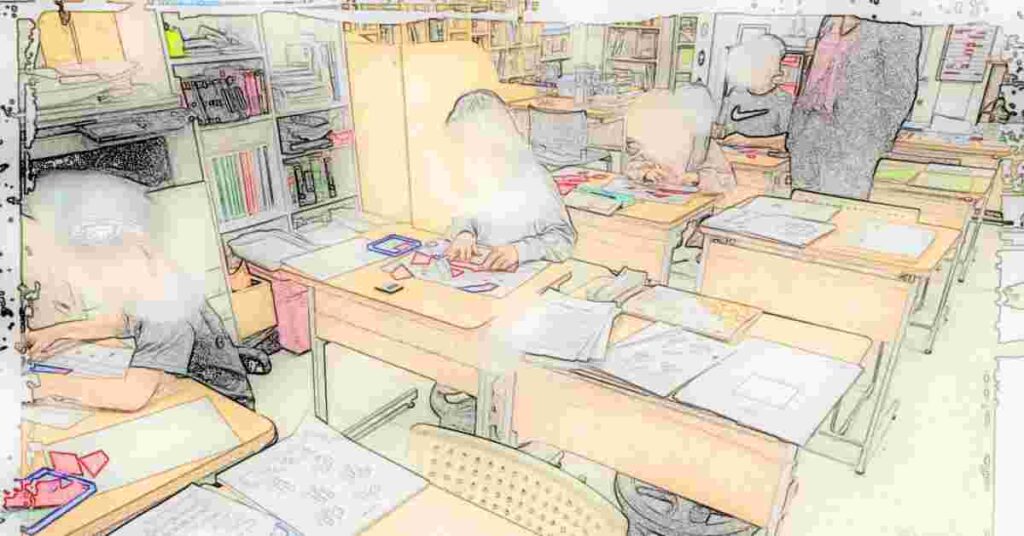

積み木やパズルを使って算数を学ぶ塾長

なぜ赤穂市の学習塾が年長さんに算数を教えているのか?

努力すればだれでも勉強が出来るようになると思っていた私

才能と言わざるを得ない差

公文や学研ではなく、なぜ学習塾が年長から算数の指導を行っているのかという話をしてまいります。一般に、幼児や小学低学年から塾へ通うとなると中学受験を意識していらっしゃるご家庭のための塾と思われるかもしれませんが、そうではありません。私は「普通の子」「普通のご家庭」にこそWillbeで算数を学んで欲しいと思っています。

私は、塾の先生になったばかりの頃、坂越中学校の最下位から上位に努力で成績を伸ばした経験から「勉強はやれば出来る」ものだと思っていました。成績が低い子は努力が足りないのだと思っていました。だから、生徒には「努力」を課してきました。

しかし、そうではない事例をたくさん見てきました。中学の定期テストで同じ90点をとるのにまったく実力が違う現実をたくさん見てきました。中学生なのに「10という数」が分かっていない子をたくさん見てきました。まったく中学受験の勉強(対策)をすることなしに兵庫県立大学附属中学やその他中学受験を突破する子も見てきました。

スポーツと同様に、勉強にも様々な要素が関係しますから、一律に「これが原因だ」というモノを単純な分かりやすい言葉で語れるわけではありません。しかし、私は不思議で仕方なかったのです。

当たり前のことですが、同じように教えても受け取る生徒によって伸び方が違います。もちろん、塾の先生である以上教え方は工夫はします。

同じように学校の授業を受けて、同じようにテスト勉強をして、同じように学んでいるはずなのに、

同じ90点なのに見た目の点数では分からない(数年後やがて点数となって現われる)差とは一体なんなのだろう??同じ努力をしているはずなのに、才能という言葉でかたずけられるモノがある。

では、勉強は中学生からでは遅く、小学高学年から準備をすれば大丈夫なのだろうか。

そう考えて、小学高学年の指導を行うようになりました。しかし、小学校高学年の時点でも点数には表れない圧倒的な差をまざまざと見せつけられました。

では、4年生からならば全員が横一列なのか?そうでもありませんでした。4年生の時点でもまざまざと差を見せつけられるのです。

京都での出会い

たけのこ会諌山先生に教えていただいたこと

一方で、小さいころから公文/学研/珠算や学習塾で先取り中心・たくさん問題を解く・暗記中心といった内容で学習した子たちにの中に、伸び悩む子がいることにも気が付いていました。先取り中心、ドリル中心の勉強は果たして本当の意味で学力の向上に貢献しているのだろうか。

たしかに、問題を解く・暗記中心といった内容に取組むことは大事です。私も人生をやり直すとすれば公文に通います。(当時の私では公文の宿題をするはずもないので、効果はないとは思います)ただ小学低学年がたくさん問題を解き、暗記中心で勉強することは、穴の開いた器に水をいれているだけのような気がしてなりません。

どうすれば器を大きくすることが出来るのだろうか?

プログラミングやパズルといった教材は、じっくり概念を育てるけれども、遊びの延長でしかなく学力と明確に相関した事例をまだ見たことも聞いたこともありません。

その答えを、京都のジーニアスたけのこ会で知りました。そのうちのひとつが、「量概念を整えてからドリルや問題集に取り組む」ということです。

なるほど、「数や量」の感覚がないならば「1+1=2、1+2=3」という風に計算を暗記していく必要があります。「2×2が4だと言えること」と「2×2=2+2だと感覚的に分かること」が別のように、やはり「1+1=2」だと分かる事と量を理解していることは別なのです。先ほどの先取りをしているにも関わらず算数や数学の圧倒的な差を感じる理由が見えてきました。

私は天才を育てたいわけではありません。

しかし、

いざ勉強を本格的に始めたときに、すすっと言葉や知識がはいる「器」を大きくする勉強に小学低学年の間は拘ってあげたいと思うのです。

そんな想いで年長さんから算数のための塾生を募集しております。

のり子先生との出会い

突然ですが、以下の2つの画像を見くらべてみてください。どちらもリンゴが5個です。

小さなお子様にとって、同じ5個であるにも関わらず、違うものに見えてしまうのは仕方がないことです。

小さなお子様に、これを言葉を定義して説明することは難しいのです。しかし、この2つの共通点と相違点を認識して、並び方は違うは「同じ5個」であると分かってもらわなければいけません。

1つのことを習っても応用が利かないというのは、こういったイメージです。

勉強をしていくなかで、所謂「頭が良い子」と所謂「そうでない子」の差は、

①共通点を見つけられる。

②違いをみつけられる。

という2つのことを自然と行えるかどうかで決まるのではないかと私は思っています。

正負の計算で言うと、「方向は違うが大きさは同じ」だと理解できるかどうかで、その後の学習スピードが大きく変わります。

そのようなことを「遊び」「具体物」を使って、小さいうちから教えてあげたいなと思う一方で、私には無理な気がしていました。幼児と接する時の私と中学生や高校生と接する時の私は同じで良いはずはないのです。

私は演じきれるのだろうか。

小さい子に算数を教えるにあたり大切な「方法論」と算数が苦手になるこの「特徴」については私は勉強することが出来ます。

しかし、それを幼児に向って実践することは難しいのです。演じきれるのでしょうか?

そんなおり、

のり子先生からインスタのDMを頂いたのです。

子育て経験あり

女性

(当時、高校生のお子様がいらっしゃいました)

教育学部音楽専攻

ピアノの先生。

完璧です。

音楽と学習の共通点。

なぜピアノが上手な子が勉強も得意であることが多いのか?とったことも私はのり子先生に伝えることも出来ます。

つまり、タンバリンの叩き方を教える時と算数を教える時は同じなんです。

私は、のり子先生に、タンバリンを上手に教えることが算数の何に繋がっているかを教えています笑

抽象的な♪や♬のまえに、体と感覚で♬と♪を理解できる身体性が大事なのです。

私にのり子先生の空気を醸し出すことは出来ません。

彼女は天才なのです。

そうして、Willbe低学年コースは始まって行ったのです。

ここまで書いて、なぜのり子先生が当時パートアルバイト募集をしてもいなかったWIllbeに声をかけてくださったのか、実はあまり覚えていないことに気が付きました。実は募集していたみたいです。

あらためて、のり子先生に聞いてみます♪

ホントはみんな算数が好きっ

だけど

土台がないままプリントするから

嫌いになる。

算数の土台を鍛えながら

粘り強くなるのが先

ドリルとプリントは後

小学生から高校生を指導し、

中高生の現状を知り尽くす塾長デザイン

の

カリキュラム

と

教育学部音楽専攻

子育てを経験、

小さな子が大好きピアノ講師

の

コラボ