こんにちは

兵庫県赤穂市の個別指導塾Willbe塾長光庵(こうあん)です。幼児から指導を始めて4~5年が経とうとしています。

問題演習をする前に「やるべきことがたくさんある!」と思い、年長さんから算数の指導をさせていただいております。

後伸びする力

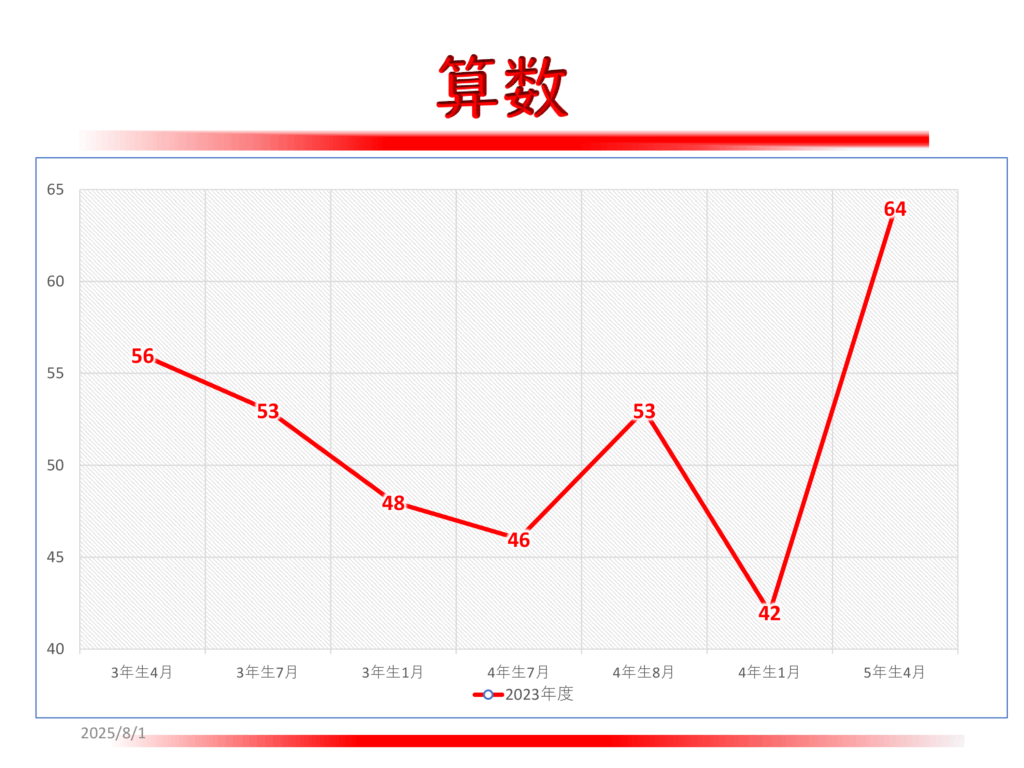

育伸社学力テスト

ゆったりしているし、不器用だな~と思っていたお子様が、なぜか突然爆発的に成績を伸ばしてきました。

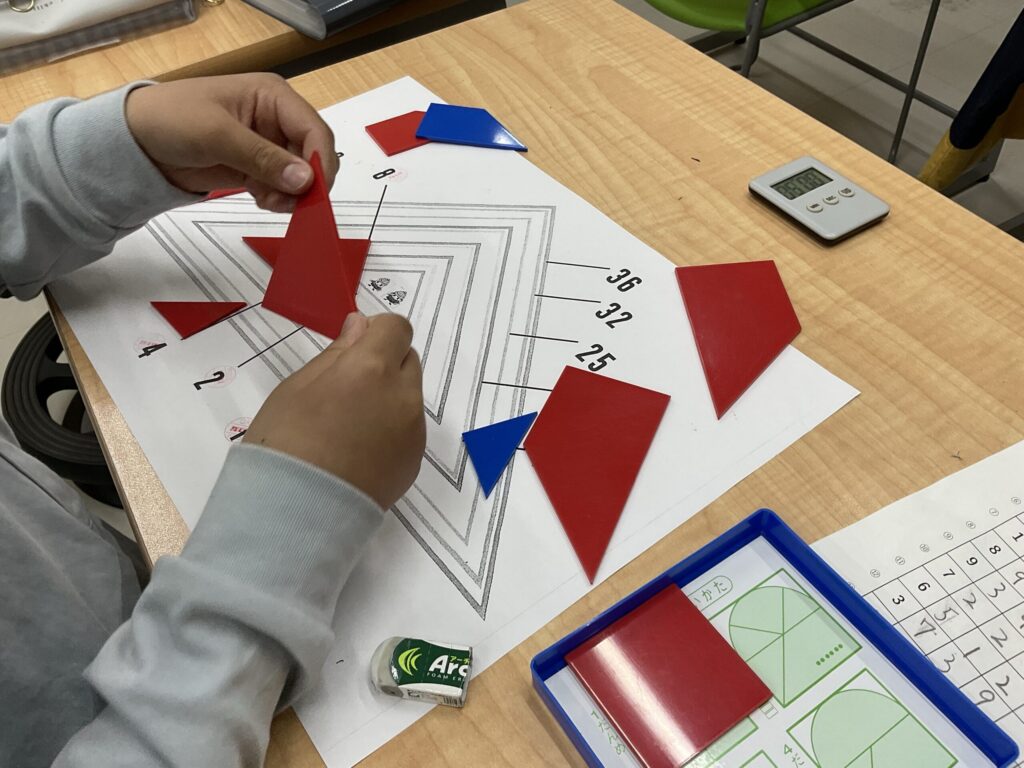

4年生ぐらいまでは、ず~~~っとパズルと積み木です。

具体性が整っているから、短い言葉でも理解が出来るようになり、

計算が遅いのは知っているので、オリジナル100マス計算”例のヤツ”に取り組んでもらうと、いろいろ整って噛み合って爆発的に伸びました。

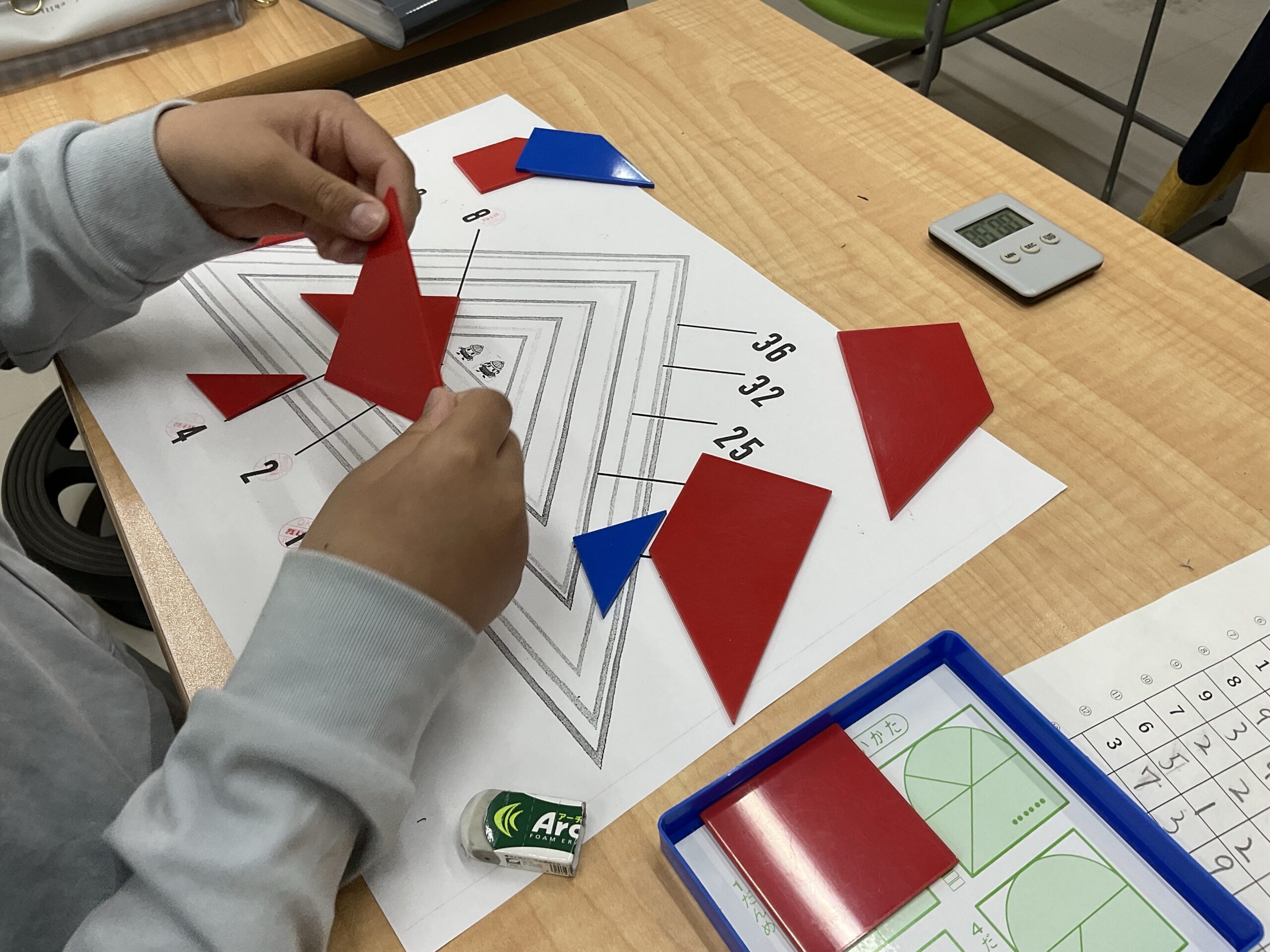

ひたすらパズルと積み木の日々

小学3年生の時は、

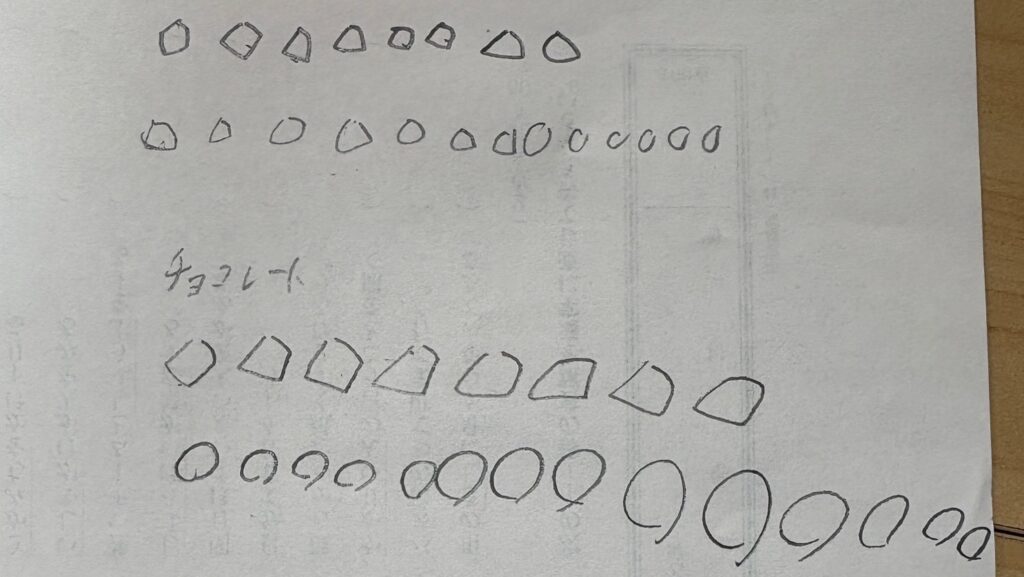

7人でチョコチョコレートを同じ数ずつ分けます。

チョコレートは8つの箱にそれぞれ14個ずつ入っています。

1人分は何個になりますか?

といった問題に対して、☝上☝のような図を書いていました。模試の偏差値60を超えるようになるほど、随分と成長しました。猛勉強はしていません。週に1回塾に来ているだけです。

やっぱり人間らしい動作や目に見えない力を整えてあげた後に、問題集に取り組んであげた方が良いという結論です。身体性が整っているからこその思考力だと思うのです。

勉強する前にやることがある。

・お箸の持ち方がうまくいかない

・ボタンを留めるのに時間がかかる

・線がまっすぐに引けない

・ボール遊びが苦手

・手を洗う時に指を上手に動かせない

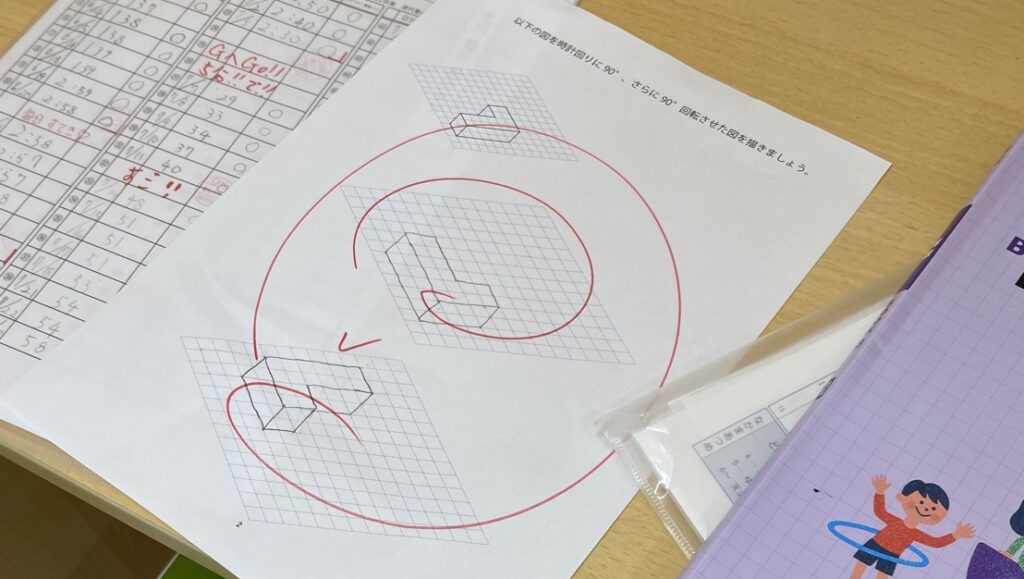

点描写が上手に書けない場合は、やっぱりまだまだドリルや問題集に取り組むのは早いのだと思います。上記のようなことがあれば少し厳しい。だから、たまに、以下のようなことを保護者様に言ってみたり。。。

「うちわポンポン」で楽しく練習

準備するもの

・うちわ(人数分)

・風船

遊び方

うちわで風船を打ち合うだけのシンプルな遊びです。風船はゆっくり落ちてくるので、目と手の協応が苦手なお子さんでも十分に楽しめます。うちわに当たると、風船はふわっと飛ぶので、うまくキャッチして大人と一緒に打ち合いを続けられます。

ただし、手首が固いお子さんは、うちわを力いっぱい振り下ろしてしまうことがよくあります。これは、動作が力を使う方が簡単だからです。

このような場合は、うちわを水平に構え、大人が風船をふわっと投げて、それを下からポンと打ち上げる動きを試してみましょう。こうすることで、手首を柔らかく使う感覚を身につけることができます。

さらに楽しむために

慣れてきたら、以下のような遊び方も楽しめます。

- 一人で連続して打ち続ける回数を競う

- みんなで風船を打ち合う

- 相手が打ちやすいように風船を投げたり打ったりする

- 複数の風船を同時に打つ(すべての風船が空中に浮かぶように)

この遊びを通じて、手首の柔軟性や目と手の協応が向上するだけでなく、集中力や協調性も育むことができます。

目と手の協応

幼稚園でいろんな体を動かす歌?を練習します。

大きな栗の木の下で??

あれにはやはり意味があるのだと思います。

自分がイメージしている場所と実際の場所が違うといったことは、当たり前に起こるのですが、数学や算数の初歩の素養として必要なことなんだと、勉強すればするほどに思う日々です。

幼児~小学低学年お子様募集中

塾にしては変わったことをやっている気は致します。

しかし、長年中学生や小学生を教えてきて、本当に大事なことは勉強っぽいことではないのだと思うようになりました。

是非、遊びに来てください。

料金などは、幼児算数【年長~低学年クラス】を参照くださいませ。