こんにちは

兵庫県赤穂市は進学個別指導塾Willbeの光庵(こうあん)です。

絵本や本の文化を残そうと時代に抗って、ささやかなに抵抗してみようと思います。

ここでは、小学校低学年向けに厳選した書籍を忖度なしに掲載しておきます。

図鑑

失敗図鑑

紹介文

・小4以上

・フリガナ付

☆「子どもがおもしろいと言っていた」「大人が勇気づけられる」と大反響☆

2021年1月29日 NHK『あさイチ』で「ガッツが出る本」として紹介!『週刊文春』ベストセラー解剖、『読売KODOMO新聞』『シューイチ』(日本テレビ)など、多数メディアで話題!中学受験最大級のテスト・日能研の「全国公開模試」の試験問題にも2回採用されました!

すごい人ほどダメだった!

読めば勇気がわいてくる、新しい心の教科書

ピカソ、絵を見せて

「意味わからん」

と言われる。

**************************

☆10歳から読める!

全漢字にふりがなつき☆

☆最近失敗して、落ち込んでいる…

そんなお子さんへのプレゼントに☆

24人目の偉人だけでも、読んでみてほしい

**************************

多くの伝記では「英雄」「成功者」として紹介されている、いわゆる偉人たち。でも、彼らは、ずっと成功し続けてきたわけではありません。

・理想が高すぎた、孔子

・成功にしがみついた、ライト兄弟

・考えすぎて引きこもりになった、夏目漱石

・天才ゆえに死にかけた、ダリ

・新しすぎて理解されなかった、ピカソ

今に名を残すすごい人も、たくさん失敗をしてきました。だから、「失敗しないと人生損だよ!」くらいの気持ちで

どんどん新しいことにチャレンジしてほしい。そのための「勇気の書」が本書です。

「大事なのは、にげたあと、何をするかです」「新しいことをやりたいなら、新しいことをめざさない」

「失った居場所をいつまでも見つめず、新しく居場所を作りましょう」「最近新しいこと試してなくてつまらないな」と感じている大人の方にもおすすめです。

目次

【目次】

ライト兄弟 成功にしがみつく失敗

二宮尊徳 にげ出す失敗

ココ・シャネル 「イケてない」と言われる失敗

ダリ 天才ゆえに死にかける失敗

ベーブルース グレる失敗

特集1 プチ失敗図鑑

夏目漱石 引きこもる失敗

フロイト 人の意見が聞けない失敗

与謝野晶子 正直すぎて炎上した失敗

ベートーヴェン 「助けてくれ」と言えない失敗

スティーブ・ジョブズ いばしょを失う失敗

手塚治虫 悪口を言う失敗

特集2 失敗相談室その1

アインシュタイン 得意なこと以外、まるでダメ失敗

オードリー・ヘップバーン コンプレックスをかかえる失敗

孔子 理想が高すぎる

ノーベル ナイーブすぎた失敗

ドストエフスキー ギャンブルにはまる

特集3 失敗相談室その2

ピカソ 新しすぎた失敗

野口英世 調子にのる失敗

黒澤明 こだわりすぎる失敗

ダーウィン 親の期待をうらぎる失敗

特集4 デカすぎる失敗

マッカーサー 相手をバカにする失敗

ウォルト・ディズニー ナメられる失敗

カーネル・サンダース いろいろ失敗

お父さん・お母さん 愛しすぎる失敗

塾長のプチ感想

失敗図鑑というと主に「理系」を思い出してしまいますが、理系分野に限らず様々な失敗、特に「人間性」の失敗が書かれているとこをが面白いです。

面倒くさい図鑑

紹介文

めんどくさいは成功のもと?

聴診器、修正液、クレジットカード、リクライニングチェア…

普段私たちが目にしたり、使っているあれやこれが、じつはひとりの「めんどくさ~い!」をきっかけにうみだされたことは、ご存じでしょうか。

本書は、そんな「めんどくさい」をきっかけに生まれた発明品やアイディア、そして大発見などを物語で紹介する本です。

https://www.shogakukan.co.jp/books/77803592

塾長個人的には、等差数列の和の公式を発見したガウスの話が好きです。中学生向けの英語長文教材などちょこちょこ同じような話をみかけます。

等差数列の和の公式は、高校生の範囲ということにはなるのでしょうが、理屈自体は小学生でも理解することは可能ですし、「等差数列の和の公式」と知らずに考え方を使っている子はいると思います。

等差数列の和の公式を発見したのは、カール・フリードリヒ・ガウスという数学者です。彼はまだ7歳の頃、1から100までの数字を足すという課題を、他の生徒たちが苦労している中で、簡単に解いてしまったという逸話があります。

Willbeで使用している教材にも、小学3年生の思考力問題として登場しています。小学2年生や3年生たちが頭をウンウンひねらせながら公式を理解しようとしてくれます。別に公式を暗記して覚えなさいというわけではありません。何も考えなくとも数字を組み合わせれば答えが出る問題だけやっていても賢くなる気はしないので、半分お遊びです。

中学生が学習する単元で「規則性」という単元です。高校でならう公式を使わずに、自分で規則を考えて解きなさいということなのですが、高校生も数列が苦手な子が多いですから、こういうことは目の前の点数に拘るならばやる必要はないのですが、遊び心で挑戦しておきたいものです。

具体的には、以下の方法で等差数列の和を求めます。

- 1. 数列を逆順に並べる:例えば、1から5までの数列 (1, 2, 3, 4, 5) を逆順に並べると (5, 4, 3, 2, 1) となります。

- 2. それぞれの項を足し合わせる:各項を足し合わせると、(1+5), (2+4), (3+3), (4+2), (5+1) となり、全て6になります。

- 3. 合計を求める:6が5つあるので、合計は6×5 = 30 となります。

- 4. 元の数列の項数で割る:30は、元の数列を2回足し合わせたものなので、2で割ると、30 / 2 = 15 となり、これが1から5までの和になります。

この方法を一般化すると、初項をa、末項をl、項数をnとすると、等差数列の和Sは以下の公式で表されます

S = n(a + l) / 2

これをガウスは7歳で発見したそうですが、そういうことはどうでも良いですね笑高校生としては「ガウス記号」と言った方が馴染みがあるでしょう。整数の分野を勉強するべきかどうか。悩みどころです。やらなくて良いことになっていますが、実際、大学入試に出ていますよね。

モノのなまえ事典

モノのなまえ事典を詳しく

累計12万部を突破した大人気シリーズの身近なアレやコレのモノの名前がわかる「モノのなまえ事典」(ポプラ社刊)。この本を開くと、モノにはいろいろな名前があることがわかります。

本展では、この本の世界が体験型の展示として登場。日常の中で「アレ」や「コレ」と呼ばれる「モノのなまえ」の由来を知ることができます。

あなたも、知れば絶対、誰かに教えたくなるはず!

https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/event/10571/

お世話になっている先生に教えていただいた、「モノのなまえ事典」シリーズです。

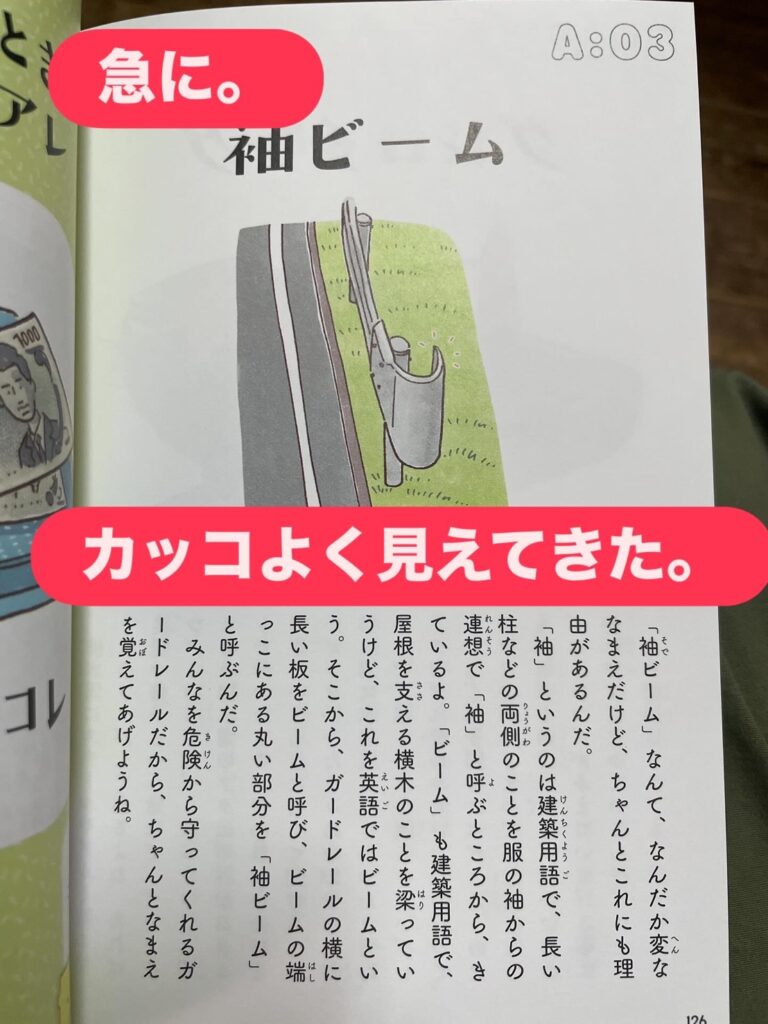

個人的に気に入ったのは、ガードレールの端にあるアレの名前が「袖ビーム」だったこと。厨二病です。

袖ビーム。

あれ以来、ガードレールを見るたびに、脳内は「あ。袖ビーム」一色。

水曜日の幼児と小学低学年クラス。

本に本が生まれている中から「モノのなまえ事典」を取り出した小学生がいました。

わらわら集まりキャッキャとのり子先生にあーだこーだと話しかけております。

千手観音のり子先生。

思いのほか盛り上がったのであります。

何の役に立つのかと言われると困ります。

ま~休憩時間のことですし、役に立たないことでキャッキャと騒ぐのは良いでしょう。

授業には使わないですねw

鹿児島で特別展も開催されているようです。(2025年現在)

よければ是非。

https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/event/10571/

算数図鑑

算数図鑑を詳しく♪

もう言葉はいりません。

分数は鬼門です。

現行の教育指導要領では、小学2年生で習います。

分数は本当に難しいのです。

まるで「春の曙は美しい」ということを小学2年生に言葉だけで伝えるようなものです。

言葉の定義を伝えても小学生2年生には伝わりません。感覚を持っている子に言葉の定義を教えるとストンと言葉が入ってきます。

リビングにポイっと置いておきましょう。

勝手に見てくればラッキーですし、興味がなかったら残念😢それぐらいのテンションで一家に1冊あっても良いのではないだろうか。

絵本

むげんことわざ

紹介文

対象 小学4~5年生

塾長が読んでも面白い。

少し迷いましたが、カテゴリーは「絵本」で良いでしょう。

「犬も歩けば棒に当たる」からはじまり、ことわざがどんどんつながって、物語が動き出す!

よくもコトワザ/慣用句で物語を作ったなと「う~ん」を感心させられてしまいました。次はどうなる?次は??と塾長を感心させたⅠ冊であります。大人も子どもも楽しめます。

買ったばかりなのに、さっそく小学4年生がかりて帰ってくれて嬉しい限りです。

次に会ったときはとりあえず、勇気をふりしぼって「犬もあるけば棒にあたる」と上の句のように下の句を期待して、言ってみようかとワクワク。やめておこうかな笑

ぐうぐう寝てばかりで大きく育った子どもがついに起き、おばあさんとおじいさんの家へたからものを届けることになりました。さて、道中にはどんなできごとがまっているでしょうか?

口に出して気持ちいい、何度見ても楽しめる、ことわざ・慣用句だけでお話がつづいていくおもしろ絵本です。

ことわざ・慣用句を50個掲載。

https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784033503103#detail

100万回生きたねこ

「愛されるよりも愛したいマジで」

かつてキンキキッズが「愛されるよりも愛したいマジで!」と言っておりました。

古すぎますか?

私は「100万回生きたねこ」を目にする度に思い出してしまいます。

大人になってから調べて気が付きましたが、1977年の初版以来200万部を超えるロングラン絵本だそうです。親子何世代にわたっても読み続けられていると分かるだけで、一読する価値があるのではないでしょうか?

いろんな本を読んでみて、たくさんの子ども達を見ていて、人間はどう考えても100万回生きた猫の世界に戻ってくるのではないだろうかと、最近思ってしまっています。

子どものためではなく、親が親のために読んで欲しいと思う1冊でもあります。

ピーターラビット

ピーターラビットの良さ

ピーターラビットは、

「かわいいウサギのお話」という一言では片づけられない

奥行きを持った作品です。

いたずら好きで、

言いつけを破って畑に入り込み、

怖い目に遭い、

そして家に帰ってくる。

そんな単純なお話しですが、

この物語には子どもが世界と関わっていくときに避けて通れない要素が、

静かに描かれています。

最もお勧めする理由は、

「善悪」を過剰に教え込まない点です。

子どもと本を読むときに、

大切なことの1つです。

ピーターは悪い子として裁かれませんし、

かといって英雄にもなりません。

大人の言うことを聞かなかった結果、

怖い思いをし、

体調を崩し、

反省らしきものを味わう。

ただそれだけです。

この“教訓を押しつけない態度”こそ、

子どもにとって最も信頼できる物語だと思います。

物語

「モモ」児童文学の最高傑作

言わずとしれたミヒャエル・エンデのモモです。

本が好きという小学生には絶対に読んでいて欲しいです。

モモを紹介する文章はあまた限りなくあるので、ちょこっと違った視点からモモを紹介しておきます。

『モモ』という作品のすごさは、マルクス(マルクス主義)が“疎外”なんて難しい言葉で説明した世界を、子どもでもスッと理解できる平易さで描きつつ、大人には胸の奥を刺すような真実を物語に姿を借りた本当の問題へのメッセージとして突きつけてくるところにあると思います。

本が好きな子は国語が得意。

その本当の意味は、高校入試や大学入試で出題される「一見難解な哲学」の概念を実は予習している点にあるのかもしれません。

結局は物語を読んで「私」について考えることを哲学と言います。小難しい言葉を振りかざすことが哲学ではないのです。小説は哲学だ!!というと怒られますが、、、、。

「たとえば話なんだけど、実はこれ、現実のあなたにも心当たりない?」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a97496f.e0980776.4a974970.3a3b4daf/?me_id=1278256&item_id=22177535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9716%2F2000012729716.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=20977394&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8034%2F9784591178034_1_120.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=19796839&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4211%2F9784591164211_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=17265709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0566%2F9784052040566_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=21076113&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3103%2F9784033503103_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=10055466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2743%2F9784061272743.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=19794671&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4287%2F9784834044287.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=11465495&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1276%2F9784001141276_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)