中学受験が

大学受験に有利なのではない

先取り学習の是非

- 図形センスは「才能」

ではなく低学年の「経験」で決まる。 - 安易な先取りより

「今ある知識を深める」方が伸びる。 - 親ができる最高のサポートは

ドリルではなく「日常の観察」。

本日は、プレジデントオンラインに掲載された記事を参照しながら、

・わが子にどういう塾/習い事に通ってもらおうか悩んでいらっしゃる保護者様、

・先取り学習の是非について迷ってらっしゃる塾業界関係者の皆様と一緒に、

算数や教育について考えて参りたいと思います。

森先生の記事を踏襲してあーだーこーだと考えて参ります。

よければ、興味本位で森先生の問題集をご購入いただけると嬉しいです。

(私は、森先生とお会いしたこともお話ししたこともありません。Xで多少。。。)

図形で差がつく中学入試

2025年11月4日のプレジデントオンラインに上記のような記事が掲載されておりました。

大手進学塾で長年、多くの児童を指導してきた森圭示さんは「図形問題はセンスがなくても解けるし空間認識力は鍛えることができる」というおっしゃっております。

業界では有名な方で、私も森さんの著作?で数学の勉強を行っておりました。

今でも中学生や小学生にも森さんが出版された問題集に取り組んでもらうことがあります。直近では昨年姫路西を目指し見事合格した子に、かなり難しい問題の考え方として一部例題と問題を選んで使わせていただいておりました。

もちろん、問題集を使用する際は、意図や目的が明確でなければならないので、すべての中学生や小学生に取り組んでもらっているわけではありません。

開成や中学受験といった言葉は重要ではない

プレジデントの記事ですから、中学受験や開成中学校と言ったワードが多く出てきます。

そういったことは重要ではありません。記事を読んでいただくにはパワーワードが必要です。

弊塾は、基本的に公立小学校☞公立中学校☞公立高校へ通う生徒が大半です。それでも赤穂の片田舎からおよそ関係なさそうな開成中学を受験させたい保護者様を(出版社が)ターゲットにした記事を紹介させていただきたいと思うのです。

中学受験が大学受験に有利なのではない

そもそもセンスある子が中学受験を突破している

記事の補足を私なりに行ってみると、一般的には中学受験を経験した場合、大学受験に有利な要素がおおくあげられます。

例えば、学習進度が速く公立高校と比べて「受験勉強できる期間」が長いといったことがあげられそうです。

もうすこし解像度を上げてみると、中学受験というのは、「図形」「論理的思考」「計算」にもとともと強い子が受かると言うべきなのです。

その辺を私たちは「頭の良さ」「センス」という言葉で語っています。

早生まれは中学受験に向いてないなど、一般論を加味しながら誤解を恐れず言うと、中学受験に向いていない子がいることも事実です。

とはいえ、中学受験に臨む方々の不断の努力を否定するつもりもなく、称賛に価いたします。

なぜ中学受験は図形が得意だと有利なのか?

ここで赤穂の皆様に申し上げておきたいことは、

中学受験問題は確かに図形や数量感覚に強い子でないと、解き方を教えてもらってもまったく理解できないような問題が多くあり、中学受験の問題を「大学受験問題」と区別することがかなり難しいように思ってしまいます。

さらに、高校生ならばあらゆる公式を使って解くような問題でも小学生たちが中学/高校で習う公式を使わずに解く姿に慄くものです。

私自身は、中学受験の問題を研究をしているとはいえないので、たまに目にして解いてみるぐらいです。

恥ずかしながら中学高校の公式を使わないと解けない場面が多くあります。

まったく手も足も出ない時の方が多いでしょう。

しかし、考えていただきたい。

なぜ中学受験では図形や数量の問題が多く扱われるのでしょうか?

それこそが数学の本質だからなのだろうと思います。

つまり、大学受験数学も同じことを求めているということなのです。

計算が出来ても算数と数学が出来るわけではないと私は皆様にくぎを刺しておきたいのです。

公文が示すように、確かに、計算が得意であれば大学受験は有利です。

中学受験突破のために「問題集」に取り組むだけでは、

図形感覚と数量感覚を身につけ難いということです。

記事を抜粋してみんなで考えてみよう

先取りの是非

中学受験の算数では、中学校以降の数学で習う負の数や、ルートなどを使った問題を作ることができません。

その限られた範囲で得点に差が出るような問題を作るにはどうするか?

答えは内容を深めることです。中学受験の算数では、いくつものステップと思考を重ねることではじめて、奥深くに埋まった答えまでたどり着けるような複雑な問題が作られているのです。

ここに安易な先取りを行わず、小学2年生なら小学2年生の内容が余裕でおわるなら、小学2年生の知識を使って内容を深めていった方が良いと私が思う理由です。

何度かブログで触れていますが、公立中学1年生で登場する方程式の文章問題の大半は、文章としては小学1年生~2年生で習っている算数用語を使用した方程式です。

方程式と言った言葉を小学1年~2年で習わないだけです。

中1と小1の文章題比較(ご興味あれば)ココをタップしてみてくださいませ。

小学1年生の文章題

レモンの飴が9個あります。

広場にいる子ども全員に飴を1人1個ずつ配るとレモンの飴が4個のこりました。

広場にいる子どもは何人ですか?

中学1年生の文章題

折り紙が70枚あります。

折り紙を何人かの子ども分けます。

1人に3枚ずつ分けると22枚余りました。

子どもは人数を求めなさい。

ちょっとだけ難しくすると?

折り紙が何枚かあります。

折り紙を何人かの子どもに分けます。

1人に3枚ずつ分けると22枚余り、1人に5枚ずつ分けると10枚足りません。

子どもの人数と折り紙の枚数を求めなさい。

一体、何が違うのだろう。

Xを使うか使わないかだけではないですか?

Xを使わないとしても書くべき線分図は同じなのです。

ならば、、、、

中学数学が難しいとはどういう意味なのだろう。

と思うのです。

複数単元の連動

算数ではさまざまな単元で連動する問題が出題されていますが、その中でも図形問題は特に連動する傾向が強いという点です。

例えば、問題(1)である辺の長さを求めさせ、問題(2)では問題(1)を利用して辺の比を、問題(3)では問題(2)を利用して面積比を求めさせるといったように、積み上げ式の解答が多く見られるのです。そのため、(1)が解けなければ(2)(3)と大問をすべて落としてしまうということも珍しくありません。

そして二つ目は、図形問題を解くには、第3の力「空間認識力」がが必要であること。中学受験の算数では、すべての単元において「計算力」と「論理的思考力」の2つの力が必要ですが、図形の単元では、それに加えてさらに第3の力である「空間認識力」が必要になります。

この点に関しては、高校受験数学も大学受験数学も同様です。

中学受験に特質するべきことではありません。

しかし、公立高校受験の方が、問題パターンは少ないように思います。

ただ、図形問題のパターンは無限にあるため、中学生や高校生が苦手とすることが多いようには思います。

結局、図形(空間認識力)はセンスなのか?

図形を見るときに必要な大きさや形を捉える力? パッと浮かぶひらめき? なかなか言葉で言い表しにくいですよね。

その正体は、「図形への慣れ」。それだけなんです。

では、「慣れ」とはどこから生まれるのでしょうか。それはやはり「経験」からです。「経験」を積むにはもちろん時間がかかりますから、一朝一夕には身につかず、それをしっかり身につけた生徒とそうでない生徒で大きく差がついてしまうわけです。この空間認識力を日ごろの学習の中で育むには、「図を描いて考える習慣をつける」ことがおすすめです。

「図形への慣れ」という点に関してはまったく同意見です。

ここで難しい点は、中学生や高校生に対しては「言葉の定義や意味」を理解した上で「図を描く」というイタチごっこをせざるを得ないのですが、小学生に対して同様の手法でよいかどうかについては疑問の余地がのこります。

(↓ふざけて申し訳ありません)

なぜならば、算数において「式に拘る必要があるのか?」という論点があるからです。

多くの算数/数学嫌い、特に男の子にその傾向があるは、答えと考え方が合っているのにも関わらず「間違えにされること」が多くあります。

確かに、数学は言語と言っても過言ではありません。

しかし、そういった論証や記述は中学/高校生になってからで良いのでは?と思っています。

かけ算の順番には拘らなければならないのですが、「算数の楽しさ」を見失ってしまう傾向があります。

正しいのですが、正しくないかもしれません。

図を書かせるという点においても、同様のことが言えるかもしれません。

粘り強さ

「図形が得意な子」には、さらに共通する特徴が2つあります。

① 図形問題に限らず図をかいて考えることに長けている

② 1つの問題を途中であきることなく考えつづけることができる

中学受験の算数は、図形問題に限らず図をかいて考えると速く正確に解ける問題が多くあります。図形が得意な子は、そういった問題でも問題条件を図式化し、思考を視覚化することに長けています。

また、図形が得意な子は、問題を解くときまるでゲームをするかのような集中力で、何かしらの答えを出そうと解き続ける「諦めない力」を身につけています。日常生活の中で、自分で考え最後まで自分で行動する経験を少しでも多くさせることも大切です。

世の中において、「粘り強さ」がもっとも重要な能力な気がいたします。

定期テストの点数が70点だとか80点だとか、そういったことは長い人生から見れば何の差でもありません。

しかし、粘り強く70点をとっていたのであれば、目に見えないのですが、価値があるような気がいたします。そういう意味では「大学名」「偏差値」に固執してしまうのは良くない気は致します。

とはいえ、学力/学歴を否定するつもりはまったくありません。

一般的な塾で指導できること

① 図形を描くとき、まっすぐな線が引けない

② 公式は暗記していても、使われている用語を正しく理解できていない

③ 問題を解くための「道具」と「使い方」が身についていない

④ 見えない線「補助線」が引けない

一般的な塾の指導では、③を指導しているように思います。

①④の部分をセンスに頼ってしまいます。

②に感しては、集団授業では難しく、生徒の解き方をつぶさに観察していないと見抜きにくい点ではあります。

高校生ともなると、個別での指導は、かなり高額な指導料を必要とします。

また、習慣の問題ともいえますから1年~2年の指導で「習慣/性格」を変えていく難しさを感じてしまいます。

故に、数学がセンスと片付けられてしまう要素になってしまいます。

いまお話ししたことは、一般論です。

それぞれの塾を見ていくと、①~④の要素をちゃんと指導形態に関わらず個別に鍛える仕組みをもっているのだろう塾はたくさんあります。

空間認識は、日常生活で鍛えられる

幼い子が大きなスーパーマーケットの中で数々の商品を探し出してレジで購入するまでには、さまざまな試行錯誤や色々な角度からアプローチする力が必要になります。

また、子どもにレジ袋の大きさを選ばせて、実際に買った商品を詰めさせれば、「量的感覚」も自然と養われます。

料理の手伝いなどもいいですね。「水を100ml測って」「材料を2cmの幅に切って」など、具体的な数を言ってお手伝いしてもらうことで量的感覚が育まれます。

この点についても、大賛成です。週に1回や2回50分~100分教えたところで、とうてい定着するものではありません。

だからといって大量の宿題を課すのも違います。

一方で、すべての責任を保護者に押し付けることも残酷であるし、塾の敗北宣言でもあります。

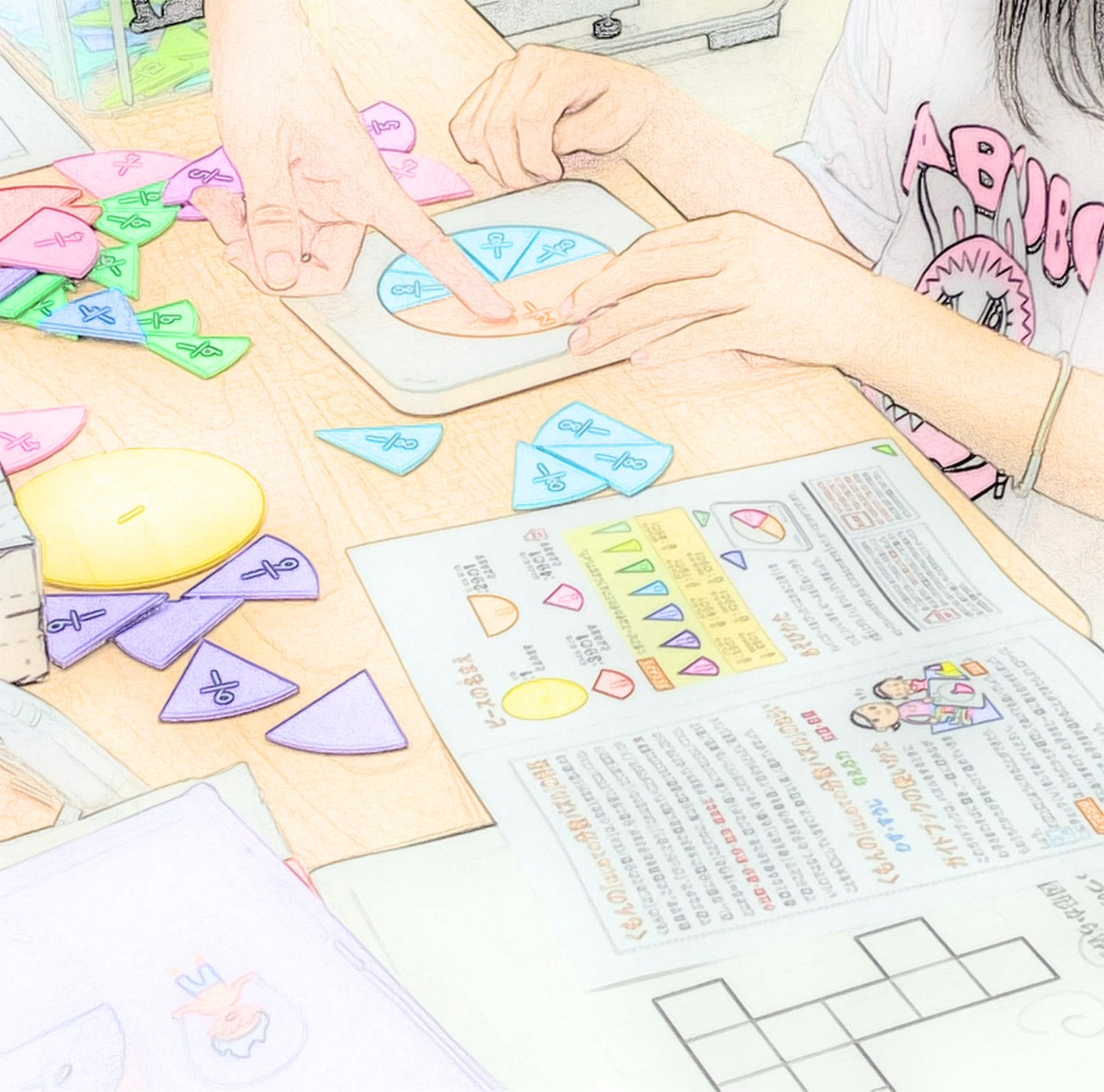

だから、私は小学低学年や年長さんに図形や算数を教えているのだと思います。

確かに、才能は関係します。先天的な才能は必要なのだろうと思います。

しかし、ある程度は鍛えてあげることが出来ます。

それでも、日常から「算数的な遊び」を行っている人々に塾は勝てないでしょう。

こういうと保護者様を混乱させるのですが、やはり数学素養を身につけた人が親子で本気で遊んで、そこに楽しさがあるなら、勝てはしないのです。

このようなことを申し上げると「私が算数が苦手だから、わが子は算数が出来なくて苦労させてるの」と保護者様に思わせてしまうこともあります。

親が出来るサポート

①声掛けで苦手意識を植え付けない

① 声かけで苦手意識を植えつけない

図形は一度、苦手という意識をもってしまうと、問題を見ただけで思考がすくみ、本来の実力を発揮できないことが多く見られます。仮に図形問題で思うように得点できなくても、「図形が苦手だからがんばろう」ではなく、「図形はしっかりやれば必ずできるようになるからね」というように、苦手意識を植えつけない声かけが大切になります。

よく分かります。

先ほども申し上げた通り、(小学校の先生には申し訳ないのですが)「式を書く、正しい式」に拘り過ぎると多くの子どもは面倒くさがります。算数は正解すれば良いのではないでしょうか。

定義が分かっているかどうかは間違え方を見ていれば分かります。

「なんで間違えたん??」ではなく「あれ?これってどこからか考え方がずれてるよ?」「なんか変じゃない?」といった風に一緒に考えていく姿勢が大切なのではないかと思います。私が、問題集だけではなくパズルや積み木を使用している理由もそこにあります。

大人も聖人君主ではありませんが、「勉強」「テスト」といった側面を見過ぎると頭では分かっていても「教える/教えられる」立場になってしまう側面があります。

具体的には、以下のブログで少し紹介しているので参照ください。

② 図を描いて考える習慣をつけさせる

図を描いて考える習慣づけは、「空間認識力」の育成と算数が得意になる子の要素に欠かせませんが、お子さんの多くは面倒くさがって描くことを嫌がります。受験算数を学ぶ初期段階での「描いて考える習慣づけ」が、算数を得意な子に育てる大きなカギとなります。

ここですね。

ここが最も難しい点ではないでしょうか。何度も申し上げている通り基本的に面倒ですから、図を書くことが好きになるようなアプローチが大事です。

具体的には、、、

具体的には、、、

弊塾で行っているパズル??

この点についてはもう少し長考いたします。

1つ確実に言えることは、少なくともお子様が「1人でなんとかしようとしている時は、邪魔しない」「たとえ、それがどんなに不器用だったとしても」という点は大事です。

図を描く楽しさを伝えることが出来れば良いのですが、私自身も研究中であります。

まずは、お子様が図を描くのを嫌がったら『正解かどうか』ではなく、『自分で描いてみたこと』を褒めてあげてください。そこが図形得意への第一歩です。

③ 子供に教えてもらう時間をつくる

図形問題は見た目など「何となく」で答えを求めることができるケースもあります。本当に理解して正解を出したのか、図形の意味が分かっているのかなどは、人に自分の言葉を通して伝えられるかどうかではっきりわかります。そのため、お子さんに問題をどうやって問いたかを教えてもらう時間をつくることがとても有効になります。

大人が馬鹿になる必要がありますね。

トンビが鷹を生むといった理由があるなら、

そのうちの1つがこれだと思います。

稀に、我が子に算数を教えてもらうことに何のためらいもない方がいらっしゃいます。

「だって私、本当に分からないんです」

「小数の筆算も出来ないんです」

それはそれで素敵なことだと私は思っています。

心の奥底から。

逆に、小学生までは教えられるが中学生になると教えられません、などとおっしゃる方の方が危険です。

もっと言うと、高校数学まで教えられてしまうお父さんも危険です笑

まとめ

受験という性質上、

中学生や高校生には「気合と根性」といった側面を提示しなければなりません。

しかし、同じことをやっても同じように伸びない現実に打ちひしがれる子は多くいます。

もちろん、「挫折」は必要です。しかし、出来うる限り高いレベルで挫折をして欲しいとも思います。

個別指導塾Willbeは、

学年最下位の子から学年1位の子達まで1つの教室で学ぶ塾です。

成績を伸ばすという点においては自信があります。

サボっている訳ではなく不器用すぎて最下位だった子が粘り強く勉強を継続し、姫路工業高校へ合格できるほど頑張ってくれた姿には感動を致します。

確かに、珠算をやったから、公文をやったから、パズルに取り組んだから、点描写に取り組んだから誰しもが天才になるということはありません。

どちらかというと、

そういった粘り強さを身につけて欲しい

と思って塾をやっている気が私はいたします。

半分は問題集を使用して。

半分は数理色板パズルを使用して。

粘り強さと論理的思考力。

論理的思考力とは、文章を書くだとか、問題集を使って養うだけでは語れません。

あわせて読みたいWillbe小学低学年算数担当[のり子先生]

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=20692764&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0510%2F9784578220510_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=18064936&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0428%2F9784578220428.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=21608061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1507%2F9784761231507.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)