もう昔の話ですが、”世界が注目する” 岡山県笠岡市「カブトガニ博物館」を訪れた際に、初代館長さんが作られた施設博物館だったこと、また、館長さんが別府大学出身だったということを知りました。

立命館アジア太平洋大学(別府市)出身の私は、なぜか親近感がわいてしまい別府大学について調べまくっておりました。そんな中、確かに別府大学の考古学は名門ではあったが、近年はその立ち位置を福岡大学が担っていることを知りました。

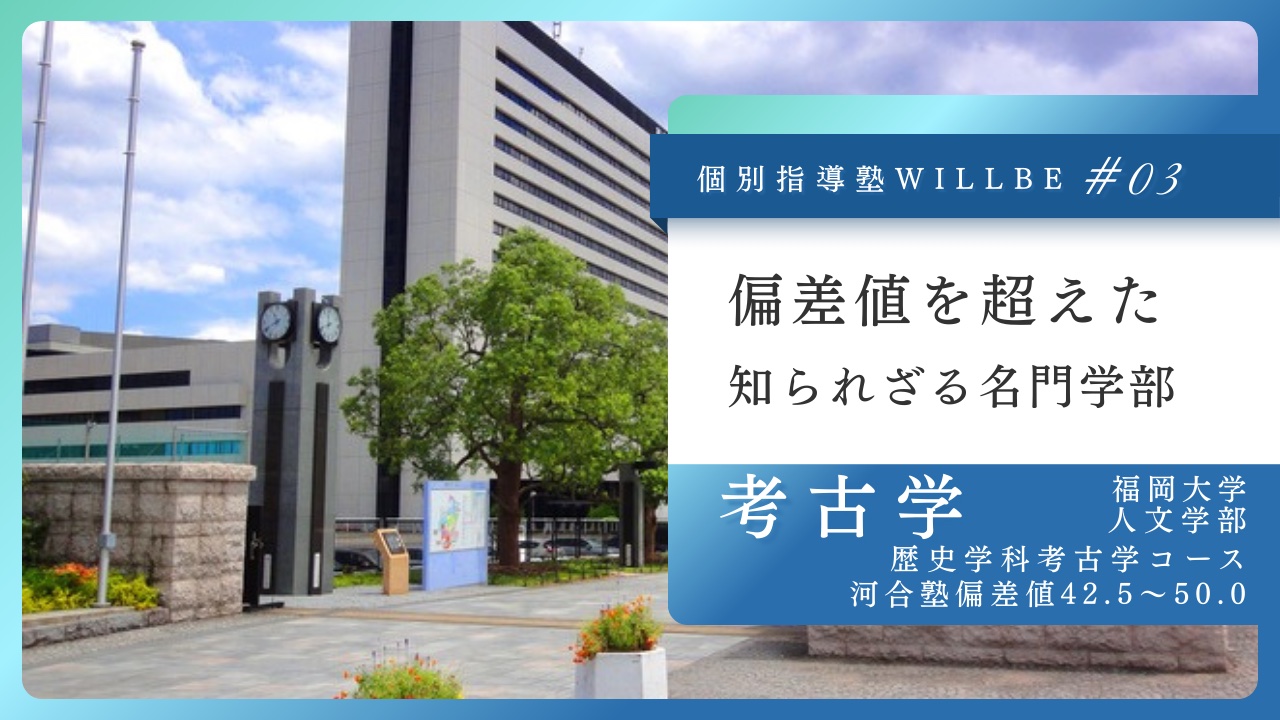

今日は、偏差値では語れない隠れた名門学部として福岡大学人文学部歴史学科考古学をご紹介してまいります。

そもそも考古学に強い大学

そもそも考古学に強い大学と言われれば、東京大学、京都大学、東北大学、明治大学、國學院大学、関西大学、同志社大学、九州大学、奈良大学など複数の大学が思い浮かびます。

東京大学、京都大学などが考古学に強いと言われても「で。しょうね」となってしまいます。

奈良大学も福岡大学同様に隠れた名門です。奈良といえば平城京/古墳。

有名な遺跡の近くに、名門考古学大学があるのです。

兵庫県民としては、「遺跡が存在すると国や自治体が認めている場所の数」が一番多いのが兵庫県だということを申し上げておきたい。

兵庫の考古学名門大学?

はて。

①河合塾偏差値55

偏差値に現れない名門学部とお伝えしておきながら、偏差値の話をするのは恐縮です。

しかし、福岡大学私立大学ということもあり、関西圏/関東圏在住の方にはなじみがない大学です。

以下に福岡大学各学部の河合塾偏差値をまとめます。人文学部が偏差値55と表記されていますが、歴史学科の偏差値です。

つまり、人文学部歴史学科は、福岡大学の看板学部であるということが分かります。

| 学部 | 偏差値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 人文学部 | 42.5〜55.0 | 歴史・文化・日本語日本文など複数専攻有り (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 法学部 | 45.0〜47.5 | 法律・経営法など (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 経済学部 | 42.5〜45.0 | 経済・産業経済など (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 商学部 | 42.5〜50.0 | 商、経営、貿易など専攻含む (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 理学部 | 40.0〜47.5 | 応用数学・物理科学・化学など (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 工学部 | 40.0〜45.0 | 機械工・電気工・電子情報工・建築等 (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 医学部 | 50.0〜62.5 | 医学・看護など含む高倍率学部 (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| 薬学部 | 50.0〜52.5 | 薬学専攻 (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

| スポーツ科学部 | 40.0〜42.5 | スポーツ科学・健康運動科学等 (河合塾のKei-Net大学検索システム) |

② 九州という“遺跡の宝庫”を拠点にした研究体制

「現場」が命の考古学

福岡大学の最大の強みは 九州一円に広がる弥生〜古墳期の超一級遺跡群を、研究のフィールドとして持っている ことです。

以下の遺跡を上記地図に掲載ました。

- 吉野ヶ里遺跡(佐賀)

日本最大級の環濠集落で、弥生時代の政治制度・身分階層・戦争・交易の実態を総合的に示す遺跡。邪馬台国論争にも関わり、弥生社会の構造理解を一気に進めた決定的な史跡。 - 板付遺跡(福岡)

日本最古級の水田跡が発見され、縄文から弥生への農耕文化の転換点を示した遺跡。稲作の伝来経路や初期農村の姿を明らかにし、弥生文化の開始時期を確定させた非常に重要な遺跡。 - 須玖岡本遺跡(福岡)

九州北部に成立した「クニ」の形成過程を示す王墓群で、大量の青銅器が出土。首長制・武器生産・祭祀体系の存在を裏付け、日本に国家形成が進む瞬間を具体的に示した遺跡。 - 平原王墓(福岡・日本最大級の銅鏡)

国内最大級の大型銅鏡「内行花文鏡」が出土したことで有名。女性首長の存在や高い祭祀権威、東アジアとの外交ネットワークを示し、弥生社会の権力構造理解を大きく前進させた。 - 井原遺跡(福岡)

糸島地域の中枢的拠点で、多数の住居跡・祭祀遺構・交易品が発見。海上交易と政治権力が結びついた地域国家の姿を示し、古代玄界灘圏の権力構造研究に大きな影響を与えた遺跡。 - 宮地嶽遺跡(宗像)

宗像地域の宗教・祭祀拠点で、古代海上交通・対外交流の重要性を示す遺跡。沖ノ島信仰とも深く結びつき、古代日本における海上国家としての宗像氏の役割を解明する鍵となる。

これらの 日本史を動かした決定的遺跡の中心にキャンパスがある大学 は、関西・関東を見てもほとんどありません。

「実地調査」「遺物分析」「測量」の経験値が桁違いになるため、福岡大学出身者は現場で強いことでも知られています。

② 国内有数の“発掘・調査量”

福岡大学の人文学部・歴史学科考古学コースは、学部生の段階から発掘に参加できる機会が多いのが特徴です。

●毎年の調査実績が多い

大学が独自で発掘を担当するケースも多く、自治体(教育委員会)からの依頼調査も実績多数。

福岡大学「社会連携活動報告書」を見ると年間平均して8件程度の考古学調査(発掘・試掘・遺物整理)を実施していることが分かります。

福岡大学人文学部歴史学科考古学コースは、1学年:約10〜15名と想像できますから、割合としてはかなり関わるチャンスがあるように思います。

●卒論も“本物の発掘データ”で書ける

これは大規模大学でも珍しい強みで、「学生がリアルな新出土資料を扱える」ことが評価され、自治体・博物館の採用にも繋がっています。

大学のホームページや資料には “教員や大学院生のアドバイスを受けつつ現場で実践を積み重ねていくことにより、発掘や測量に関する専門的な知識と技能をしっかりと身に付けていきます。” と記載されており、何年次から考古学調査(発掘・試掘・遺物整理)に関わるカリキュラムがあるのかは分かりませんでした。

ただ、調査レポートなどを見てみると「実践ワークショップに「学生:各回1〜3名」との参加記録あり」と記述がありました。

私も実は大学2回生から3回生4回生に交じってゼミに参加していた経験があります。少なくとも、おそらく学生の主体性次第で、研究室が実施する調査に参加できる空気はあるのだろうと思います。

③ 教員陣が九州考古学の中核

福岡大学の教員は、九州(特に弥生〜古墳期)の研究で国内でも評価が高いことで有名です。

- 弥生時代の社会構造

- 古墳時代の葬制

- 九州王権と東アジア交流

- 銅鐸・銅鏡の研究

- 宗像・沖ノ島研究

これらのテーマは、そもそも “九州で研究することに意味がある領域” で、福岡大学はその中心的研究者を抱えています。特に沖ノ島関連の研究は世界遺産登録以降、日本の学術的注目が急上昇している分野で、研究価値が極めて高いです。

日本の学術的注目が集まる沖ノ島

沖ノ島は、宗像大社の沖津宮がある「海の正倉院」と呼ばれる特別な島 です。

特徴は異常なくらい明確です。

- 4世紀〜9世紀の祭祀遺物が8万点以上出土

- 銅鏡、三角縁神獣鏡、金製指輪、ガラス碗など

すべて“奉献品”として置かれたもの - 朝鮮半島・中国大陸との交流品も多数

- 島全体が「女性立入禁止」など厳格な禁忌で守られた

- 1300年以上途切れない祭祀の記録

これらは日本のどの遺跡とも“質が違う”ため、古代祭祀・外交・東アジア交流を研究する上で日本最高クラスの素材とされています。

総合大学でありながら分かりやすい専門分野

当たり前のことを書きますが、大学ホームページに記載されている研究内容をみるだけでも弥生~古墳期に強いことが伺え知れます。

総合大学ですと、どうしても教授の専門分野がばらける傾向にあります。それが総合大学の良さでもありますが、その分、高校生からすれば結局何をやっているのか分からないという問題があります。

福岡大学歴史学科は、「弥生期~古墳期」「九州と東アジア」に特色があると分かりやすいのです。

④ 卒業後の進路が“実務寄りの専門職”に強い

自治体の文化財保護担当

(教育委員会の学芸員・文化財担当職)

博物館・資料館の学芸員

文化財コンサル(発掘調査会社)

九州はインフラ開発も多く、発掘需要が全国トップクラス。

「文化財調査会社の本社・支部が多い地域=実務就職に強い」 という地の利があります。

⑤ 学生数が多く、考古学専攻として“研究の厚み”がある

私立大学の考古学としては学生規模が大きいのも特徴です。

人数が多い → 調査・分析チームの組織力が強くなる → 年間の研究成果が増える

という循環が生まれ、学会発表や卒論の質も高く維持されています。

まとめ:福岡大学が“隠れた名門”なのは、立地 × 実地調査 × 教員力 × 就職

福岡大学の考古学は、

- 九州という最高の研究フィールド

- 圧倒的な発掘経験量

- 実務に強い教員陣

- 文化財専門職への就職力

- 大規模私大の組織力と調査能力

これらが合わさり、「地方大なのに研究力は国内トップクラス」という独特の立ち位置を形成しています。

受験生にとっては、

“考古学で本気になりたいなら、実地で鍛えられる数少ない大学”

と言えるでしょう。