2025年度の兵庫県公立高校入試「国語」に、私が大好き千葉雅也さんの文章が登場してテンションバク上がり中の光庵です。塾生の皆様、Willbeにおいてある本を読んでおけば、現代文が「あるある」に見えるかもしれませんよ笑

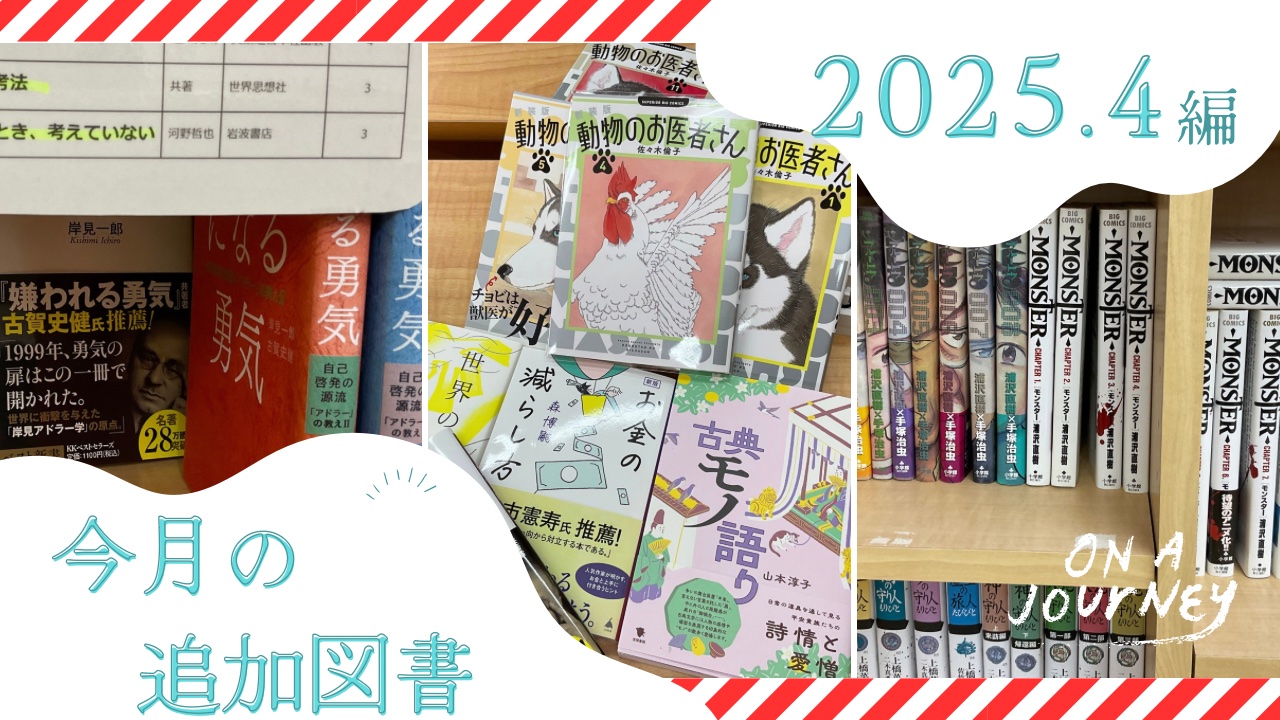

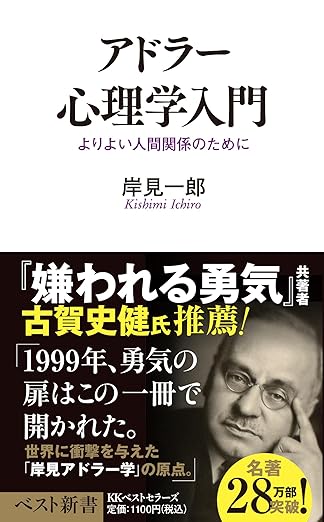

そんな兵庫県赤穂市の進学個別指導塾Willbeがお届けする「Willbe図書館【今月の追加図書】」4月の第1弾は、「アドラー心理学入門~よりよい人間関係のために~」(岸見一郎)です。

とある保護者様とお話をさせていただきながら、ふとアドラー心理学を思い出しました。はるか遠く昔に読んだ「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」の内容を今は覚えていませんが、大事にしたいことはたくさんあったなと思い出したのです。一方で、「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」を読んだ際に生まれた、言いようのない気持ち悪さと釈然としない感情を思い出したのです。

そうしたことろ偶然にも、とある社長がアドラー心理学について語っておられたので、神様がアドラー心理学を読み直せと言っているのだと運命を感じて、今月は「アドラー心理学入門~よりよい人間関係のために~」(岸見一郎)です

アドラー心理学

はやすぎたアドラー

アドラーを思い出すと同時にニュートンの万有引力をいつも思い出してしまいます。「アドラーに時代が追い付いていなかった」ということです。(追い付いてないのは私です。)アドラーは第2次世界大戦前後の時代を生きた時代です。社会科学としては「個人に目を向ける」といった発想は少なく「社会全体の共通法則」のようなものを研究している時代です。構造主義だとかそんな時代です。

「あの年頃の子ども達は、そういうことやりがちだよね」といった話がおもな研究内容だといっても差支えはない気が致します。子ども達全般にあてはまる方程式をみつけて、子ども達が方程式にそぐわない場合、原因を探し、原因に対処しようとしていた時代なのかもしれません。今の時代も「原因に注目して改善をする」といったことは行われるので悪いわけではありません。

そのような時代に「個人」に目を向けたアドラーって凄いなと単純に思うのです。

アドラーの言ってることは分かるけども。。。それって。。。

はるか遠い昔に「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」を読んだときの記憶を呼び起こしてみますと、私の感想は「言ってることは分かるけども、それって理想というか、、、、なんというか」といった気持ち悪さを覚えておりまいた。

Willbe図書館にも「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」においてあります。それを読んだ大学生/高校生の反応は私と同じようなものです。中には「宗教じゃん」という大学生もおりました笑。

このアドラーの気持ち悪さはいろんな要素があるのです。

・「個性を大事にしよう」という風潮はあるからこそ、当たり前のことしか言っていない。

・分かるんだけど具体的にはどうしたらいいの??え?

・褒めるのではない!!という問答は、言い方が違うだけで一緒やん!!(一見すると)

・ソクラテスの話を分かりやすく話そうとしているのだから、そりゃ禅問答っぽくなる。結局は分かったような気分になるのは当たり前です。言葉遊びにしか見えない。

このような要素が、大学生をして「宗教じゃん」と言わしめているのだと思うのです。はるか遠く昔の私も「世の中で起こっていることは必ず原因がある」といった想いが強く、一般のビジネス論理とは相反することを述べるアドラーは、心の奥底から受け入れることは出来なかったのは当然です。

もう少し言うと、数字やデータを追究して状況を把握して、原因を分析する思考に慣れ過ぎた場合、宗教のような気持ち悪さを感じても仕方がないということです。

言葉遊びにしか見えない「目的論」

アドラーの言うことで重要なことの1つに「原因論ではなく、目的論」があります。

簡単に言うと、授業中に暴れる子どもがいたとします。その原因は何だろう。きっと家で嫌なことがあったのだだろう。イライラしたのだろう」と考えるのが原因論です。

アドラーは、「きっと嫌なことがあったのだろう、気持ちが抑えられないのだろう」という感情に原因を求めるのではなく、「イライラすることで何を達成しようとしているのだろう?」と考える目的論の立場が重要だと言います。

例えば「周囲の関心をひくために」というようなことです。

もうこの辺で何言ってるか分からないですよね。この分かりにくさの原因は「答えは本人に確かめるしかない」というところにあります。方程式を求める心理学では「こういう状況では」「親の愛情がたりない」と結論になるのでしょうか?決めつけと言っていいのかもしれません。

それが「個人に注目する」ということです。おそらく「親の愛情が足りないのではなく、親がいくら愛情を注いでも本人の承認欲求が道足りない場合もある」ということでしょう。私たちが他人の行動をみてもその目的を推量までしか出来ません。答え合わせは当事者としか出来ないのです。その合意があって初めて対処がわかるのです。

「周囲の関心をひくために、イライラしている」のであれば、全員の前で本人に説教するといった周囲の関心を引くような罰則では逆効果です。ならば違う対処法を考えましょうというのがアドラーのスタンスです。

この部分だけを話すと全体像が見えないので微妙な部分ではあります。一般的な「目的」「原因」という言葉のイメージをもってアドラーを読んで行くと、頭が混乱致します。言葉遊びだというのは「周囲の関心をひくための目的」だというならば、それを「原因」と言ってもいいじゃない?と思ってしまうからです笑

アドラーが目的という言葉を使っているのは、「原因」がやや過去志向の雰囲気があり、「目的」には未来志向のニュアンスがあるからだと私は思っています。過去は変えられないのだから未来を変えるために!という根本的な意識の表れなのだと思っています。

いえ、アドラーにしてみれば「他人を変えることは出来ない」ということにもなりますので、さらに読む人の心をざわつかせるのです。私もイラっとした記憶があります笑

誰に勧めるのか?

教育に関わろうと思っている人は、ぜひ読んでみておいて欲しいです。ただ、子ども達を正しく育てたいという発想でアドラーを読むと危険かもしれません。そもそも「正しい子育て」というもの自体がおかしいからです。

アドラーが言っていることが当たり前のように思えるのは、「GTO」「金八先生」「天の瞳」といった日本人が?理想とする先生像?の一部を語っているからです。故に、既視感があります。目新しくないのです。アドラーの言ってることは「愛/嫌」だとかそういう感情は大人も子どもも分からないのだが、あるべきとしての「愛」について考えても答えは出ない。しかし「話す技術」については鍛えることが出来る。なぜなら「技術」であるからです。その技術ついて学びなさいという点にもあります。故に「コーチング」といった言葉が流行る傾向にもなっています。(すいません、コーチングについては本で読んだ程度です。何もわかっていない私です。)

一方で、アドラー自身が「理想だけどあんな人実際にはいないよね」といったことを実践していた心理学者/医者でもあります。故に、「伝記」に登場するような伝説の人におもえるふしもあります。「分かるけども」とはそういう意味です笑いまの時代でも初等教育や教育学部では「方程式的な心理学」を学んでいます。一方で「アドラー的な実践」(コーチングのようなもの)を求められています。「理想の先生」になるには「技術」を学ぶべきだということも出来るのです。

これは両方のアプローチが必要なのです。

あるいは、自分自身がが悩んでいる場合もヒントがあるように思います。私もアドラーのいう「課題の分離」を意識的に行っています。自分自身のために笑

または「人生の意味は自分で決める」という言葉は、もう現代社会において必須です。「答えのない問」といったキーワードであふれています。「良い大学に言って良い会社に入って」といった成功者というモデルが一律にはありえません。今だからこそ「哲学」が流行ります。

近年、大ヒットこそしないものの、哲学に関する本や哲学者が書く本が書店に増えてきたように思います。そういった意味では、多くのヒントを得られると思います。

まとめ

「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」を読んでから随分と長い時間が経ってしまいました。初めて読んだ当時も数年ぶりに読んだ今も一定の「言葉に出来ない気持ち悪さ」が残る本です。

そもそも読書というものはそういうものだと思ったりもしますが、アドラー心理学関連については、私が大切にしようと思っていることがたくさんあります。

しかし、それは「愛」について考えているようなもので、「愛」などという意味の分からないことを漠然と考えていても何もすすみません。さらに具体的行動については自分で考えざるを得ません。行動についてのヒントは与えてくれますが、教えてはくれません。

そういうものですよね笑

10年後か20年後。また機会があれば読みたいと思える一冊でした。おそらく「私」を構築している1冊であることには間違いはありません。しかし、私はアドラーでも岸見さんでもありません笑

塾生へのお知らせ

あの本を読みたいけれど、学級文庫や赤穂の図書館ではいつもだれかが借りている。そんな本があれば是非教えて下さいませ。

「Willbe図書館」においてもらえるかもしれないよ!

Willbe 図書館