教育改革以来、国語教育も、大人たちが本気でケンカ(良い意味で)をするほど、重要なテーマになりつつあります。ABEMAでも「国語について考える」といったテーマがしばしば取り上げられているように思います。

誰もが一度は考えてしまうこと

プログラミングやAIが流行りつつある世の中で「古文や現代文」を学ぶ意味はどこにあるのでしょう??

国語よりプログラミングでしょ?

作者が国語の問題を解いて正解できない事があるけど??

作者が考えている事と解答が違うけど??

塾の先生としての立場で言えば、プログラミングや探究の授業時間が増える一方で、国語の授業時間が減っている現実に悩まされることがあります。

国語の時間が減らされるから、漢字を子ども達に教える時間がない、というのが小学校の先生の本音なのかもしれません。

漢字についての理解が低いから、読解力以前の問題が生じているようにしか思わないのです。

今回は、漢字の話ではなく、国語を教える現役教員、または国語の先生になりたい高校生や大学生が読んでみれば面白い1冊として「国語に出会いなおす」をお勧めしてみます。

「国語」と出会いなおす

国語原理主義者とは違う視点

「国語の重要性」「大学入試に古文は必要か?」といったテーマで話をすると、「国語を生業にしてきた先生方」が古文や現代文といった素養がいかに社会の役に立っているかという視点で語られ、日本として何を大事にして優先順位をつけるべきか?という結論になりがちです。

そういった話し合いでは「プログラミング」「AI」との比較においてどちらが必要な能力であるか優劣をつけようとしてしまいます。

私自身は、国語が好きなので、「想い」「自分の存在意義」として国語を捉えて話をしている側面がないとも言い切れません。

「国語と出会いなおす」は、そういった議論から視点をずらしています。

また、「な?国語って面白いだろ??」「国語の面白さを知って欲しい」という視点とも異なります。

文学Vs国語から融和へ

私が個人的としてオモシロいと感じて読んでいたのは「国語が問うもの/文学が描くもの」です。対談から読んでいただいて、その後、1章から読み直してみていただくのも面白いかもしれません。1章から6章で著者の矢野さんが「文学」「国語」「受験国語」を上手に整理した上で、滝口悠生(小説家)さんと対談されておりました。

文学と国語が「すれ違い」を起こしていると感じることは私もよくあります。大学入試問題に対して作家が文句をつけるシーンは見かけますし、国語が好きではない方々からすれば「国語」は存在価値がないと思うことも十分に分かります。

しかし、それは誤解だと、分かり合えてないからだと私も思っております。

矢野先生と滝口悠生さんとの対談は、その「作家」と「出題者」という立場の溝と相互理解を可視化する貴重な内容です。私にはこのようにキレイに美しく語ることは出来ません。

「国語」という科目に疑問を持たれてる方、

読書感想文を書きたくない方、

是非、一読くださいませ。

ところで、、、

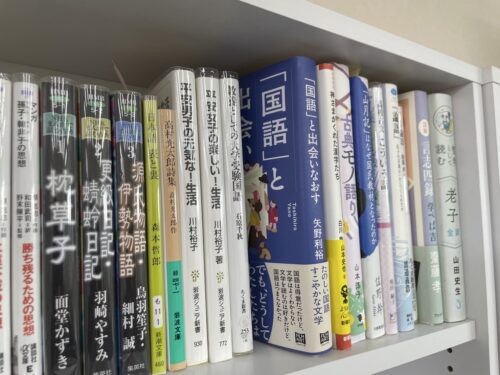

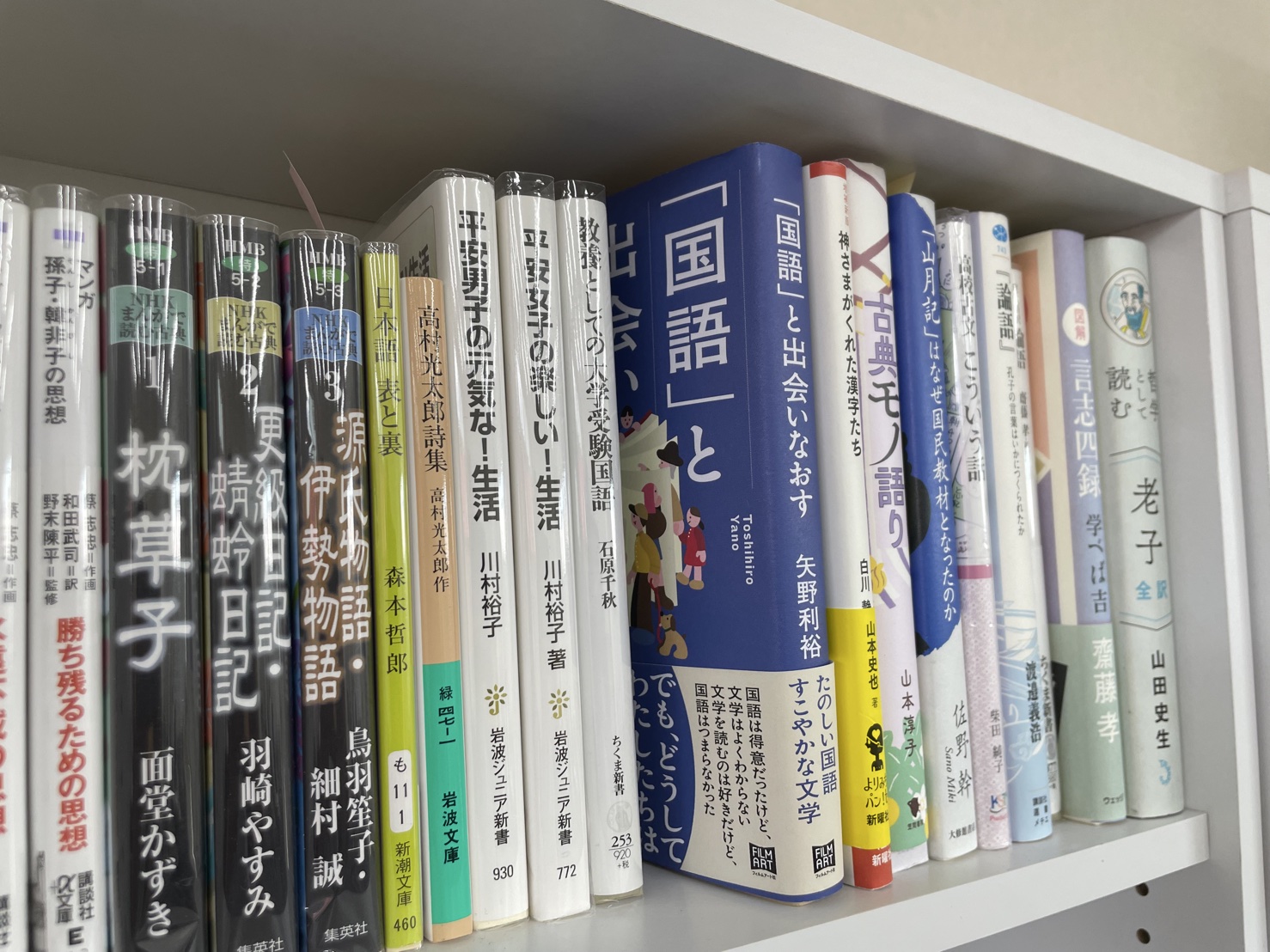

「国語と出会いなおす」を本棚のどのカテゴリーに置くべきなのか。

悩みます。

あわせて読みたい石原千秋

ところで、偶然にも「国語に出会いなおす」で再三登場してくる石原千秋さんの著書もWillbeに何冊かおいてあるので、ご興味あれば是非。

国語とは、、、最終的には「社会」「理科」のことだよ?と思ってしまう私がおります。

Willbe 図書館

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=21564002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4257%2F9784845924257_1_34.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=10863607&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8539%2F9784480058539.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)