こんにちは

赤穂市の進学個別指導塾Willbeの光庵です。

かつて太宰治が言いました。

お互いに、これから、うんと勉強しょう。勉強というものは、いいものだ。代数や幾何の勉強が、学校を卒業してしまえば、もう何の役にも立たないものだと思っている人もあるようだが、大間違いだ。

植物でも、動物でも、物理でも化学でも、時間のゆるす限り勉強して置かなければならん。日常の生活に直接役に立たないような勉強こそ、将来、君たちの人格を完成させるのだ。

何も自分の知識を誇る必要はない。勉強して、それから、けろりと忘れてもいいんだ。覚えるということが大事なのではなくて、大事なのは、カルチベートされるということなんだ。

カルチュアというのは、公式や単語をたくさん記している事でなくて、心を広く持つという事なんだ。つまり、愛するという事を知る事だ。学生時代に不勉強だった人は、社会に出てからも、かならずむごいエゴイストだ。

学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。これだ。これが貴いのだ。勉強しなければいかん。そうして、その学問を、生活に無理に直接に役立てようとあせってはいかん。ゆったりと、真にカルチベートされた人間になれ!

そんな想いのWillbe図書館です。

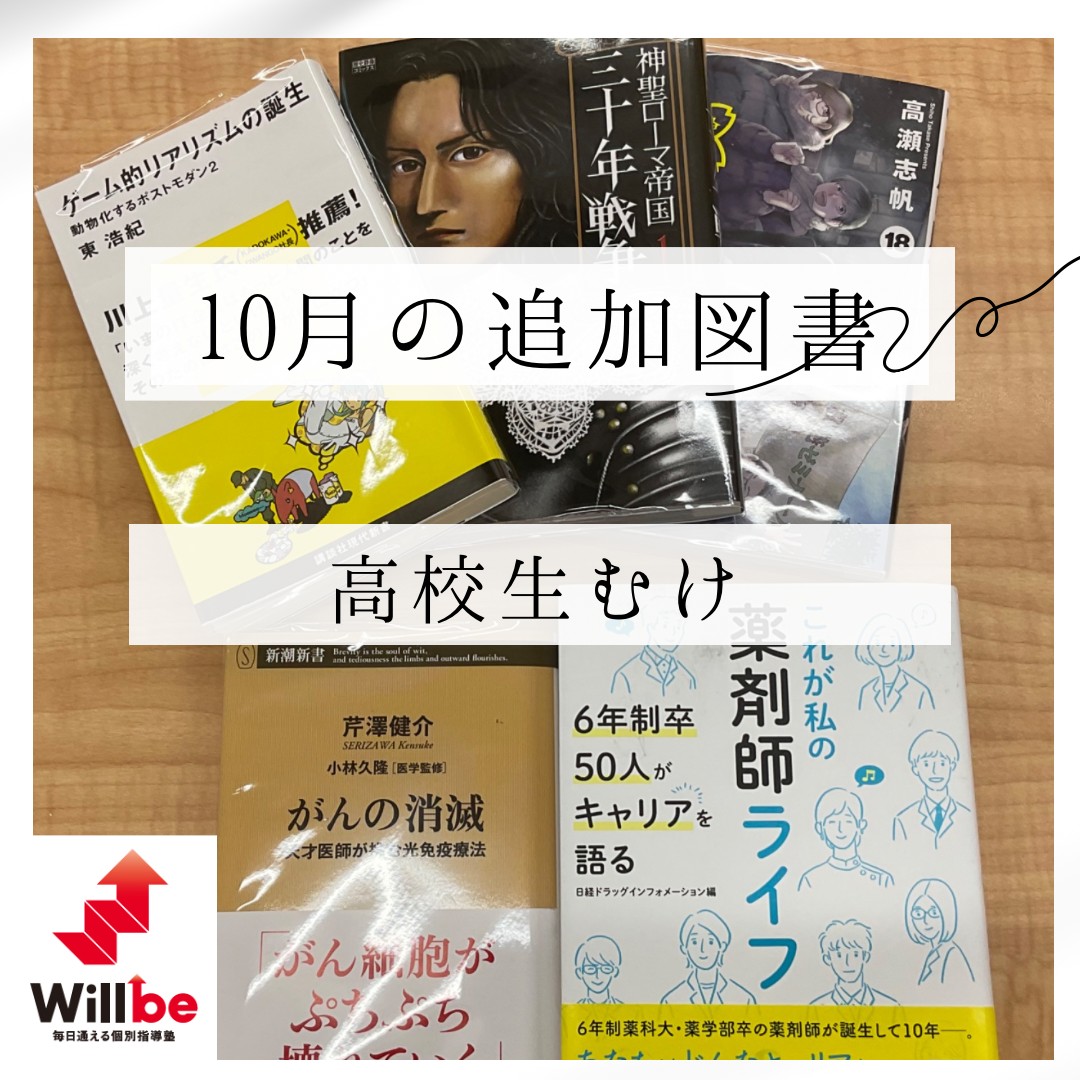

ゲーム的リアリズムの誕生 【東浩紀】

大学入試現代文でちょこちょこ出展されている東浩紀さん。大阪大学の現代文でも出展されていた気がします

個人的には、社会学を志す高校生に読んでおいて欲しい1冊です。

ポストモダンだとか意味不明な言葉の理解にも役に立つでしょう。

ポストモダンの時代において、人は動物化する。

このキーワードが気になったアナタは、文学部/社会学部への興味が隠しきれていませんよ。そういえば、私が大学生だった頃にオタク研究、、、特にゴスロリ研究をしていた友達はいったい今何をしているのでしょう。

それはさておき、東さんがおっしゃる「ポストモダンの時代において、人は動物かする」というのは、

人は動物化する

昔の人間は「歴史」「宗教」「国家」などの“大きな物語”に基づいて生きていた。しかし、ポストモダン(近代以降)の時代では、それらが信じられなくなった。その代わりに、人は断片的な「情報」や「キャラクター」などを好み、自分に都合よく消費するようになった。たとえば、アニメやゲームの世界では、キャラや設定を自由に組み合わせて楽しむ「データベース消費」が典型だ。

このようなあり方は、理性ではなく本能に従う生き方=「動物化」と呼べる。

「動物化する」という言い方が強烈な印象を与えているのであるが、東さんは特に肯定的にも否定的な言い方もしていないとは思います。現代の人のありようを表現するとそのような表現になるのだと思います。

「データベース消費」が意味するのは、

オタクたちがマンガやアニメやライトノベルなどの作品を、物語として読むのではなくその構成アイテムを次々に消費しているということだ。

そうなっていったのは、オタク系が自分たちの意識に共通して想定されているデータベースのような機能(情報エントロピーが捨てられていく海のような機能)に依拠しているからで、したがってかれらは物語を「読んでいる」のではなく「データベース消費」をしているのではないか、

このことは社会にそのデータベースで語れる仮想社会を次々に溜めさせていることになっているのではないかということだった。

https://1000ya.isis.ne.jp/1755.html

ゲーム的リアリズム

20世紀後半、戦後文学などでは、「人生の意味」や「真実」を探るリアリズム(=重いテーマを描く文学)が主流だった。

しかし、1990年代以降、そうした“大きな物語”は失われ、若者はそれに共感しなくなった。代わりに現れたのが「ゲーム的リアリズム」である。

『エヴァンゲリオン』などに代表されるように、登場人物は深刻な悩みや苦悩を抱えつつも、それが「物語」の中での“役割”として描かれる。

これは、ゲームの中でキャラクターが設定された世界を生きるような感覚に近い。

若者たちは「世界のルール」が決まっている中で、感情や関係性を楽しむ=「セカイ系」と呼ばれる傾向。

リアルだけど“現実”ではない世界。この新しいリアリズムでは、現実そのものではなく、「ゲームのように閉じた世界」がリアルに感じられる。東はこれを「ゲーム的リアリズム」と名付け、新しい文学やアニメの見方として提示した。

「若者」がいつの若者なのかは気になるところですが、想像するに「2025年現在」で「30歳~40歳前後」の人を指して若者と言っているのだと思われます。

正確な要約を出来ている気はしないのですが、ふと気になった方は、一読くださいませ。

Willbe 図書館

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=12021916&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8839%2F9784061498839_1_13.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)