大学入試において「推薦」が取りざたされるようになって随分と時間が経ちました。そこでは「興味/関心」の説得力が必要となります。

私は思うのです。他人の「興味/関心」に文句をいうつもりは全くありません。ただ、推薦入試における興味関心となれば、例えば差別や平等といったキーワードに関心があるならば、これぐらいの書籍は読んでいて当然だと思うのです。

・テレビで興味を持った。

・イベントに参加して興味を持った。

・学校の探求授業で学び興味を持った。

いずれも素敵なことではありますが、「興味/感心」を持っているならば具体的行動が伴わなければなりません。その具体的な行動とは、高額なお金を払って留学を行い体験を買う必要はないのです。

例えば、町の図書館や学校の図書館に足を運び、”膨大な書籍を読み、自分なりの考えを深めていった”という内容でも良いのです。

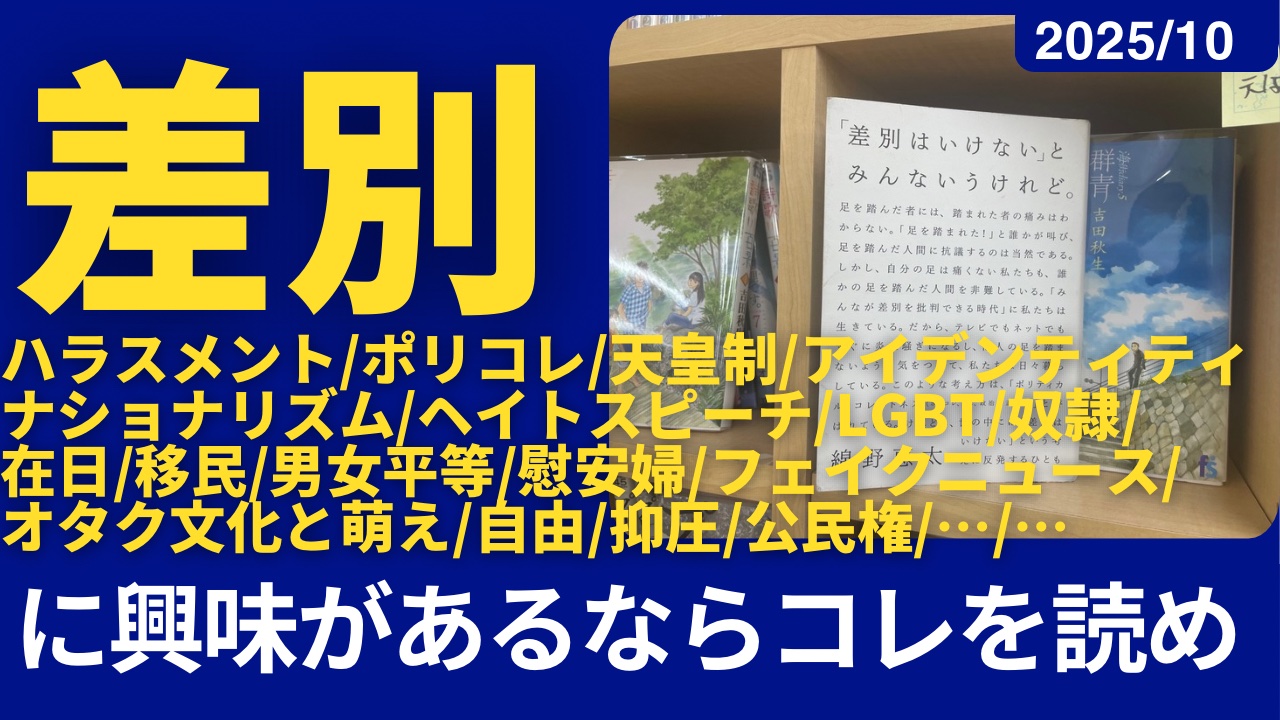

そういう意味で、「差別/平等/ポリティカルコレクトネス」といったキーワードが気になる高校生が読んでもおかしくない1冊です。

「差別はいけない」とみんないうけれど

「『差別はいけない』とみんないうけれど。」の中心的な問いは、「誰もが『差別はいけない』と言える時代になったのに、なぜ差別・ハラスメントはなくならないのか?」というものです。

著者である細野恵太さんは、この問いへの解として、従来の「アイデンティティ・ポリティクス(属性・立場に基づく差別批判)」と、近年拡がる「シティズンシップ(市民・平等な存在としての論理)」という二つの差別批判の論理の変遷に注目します。

差別が問題視されはじめた頃は、差別を受けた「当事者」だからこそ、当事者が問題を訴えて周囲の人間に理解されるという側面がありました。

差別問題の解決が難しい理由の1つに差別がきる背景があります。社会・経済・政治的な構造や「反発・反感」があり、「差別はいけない」と声を上げるだけではその根っこを変えられないからです。

さらに、今日では、当事者だけではなく「市民として差別を許さない」という考え方が台頭しており、差別の批判や規制は当事者だけのものではなくなっています。つまり、一見関係なさそうな人が差別を語ることに「反発・反感」を持つことが、問題を複雑化させているということです。

当事者が訴えても、一見関係のなさそうな他人が問題を訴えても、「属性(仲間意識)に囚われ過ぎて対立を深める」「抽象的すぎて具体的支援になりにくい」といった弱点を抱えており、「どちらが正しいか」ではなく両者の間で思考と実践を重ねる必要があると筆者は説きます。

著者は「答え」を提示するわけではなく、むしろ私たちが差別とどう向き合えるかを思考し続けることの重要性を訴えています。

具体的な事例を扱っているわけではなく「差別全般」について考えているため、結論がないことに不満を感じるかもしれません。

しかし、現代の差別問題を考えるうえで、「差別」という言葉がどのように使われてきたのかを体系的に理解し、運動の主体者を目指すならば「解決と訴えの具体的アプローチ」の参考になるだろう。

まえがき

第1章

ポリティカル・コレクトネスの由来

第2章

日本のポリコレ批判

第3章

ハラスメントの倫理

第4章

道徳としての差別

第5章

合理的な差別と統治功利主義

第6章

差別は意図的なものか

第7章

天皇制の道徳について

差別は意図的なものか?

以下に、私の感想をツラツラと。

弊塾にといて他塾に協力をしていただき、月に1度「映画で学ぶ知の技法」という授業を開催しています。これは国語の授業なのですが、国語を通して社会を学ぶという意図があります。

映画は直接社会問題を扱った映画を意図的に選んでいるわけではなく、ストーリーがしっかりした映画であればどのような映画でも扱っています。

どのような時代や内容の映画であっても描写の大小はあれど「差別」といったテーマは扱われることが多くあります。黒人問題が分かりやすい事例でしょう。

映画を観た中学生/高校生達は口をそろえて「『差別』はいけないと思います。」といった感想を書きます。そんなの当たり前です。差別は良くないのです。

意地悪な私は「では、バスや電車に乗った際、あなたは大きな黒人男性の隣に座ることは出来ますか?」と伝えます。彼らは一様に、考え込み「出来る/出来ない」と教えてくれます。

ここに差別問題の難しさが隠れており、正々堂々と「差別はいけない」と言いにくい側面が隠れています。そもそも、私が「黒人」というワードで事例をだした時点で何かがおかしいのです。

つまり、本書でも少し触れられていますが「人間には差別的な振る舞いをしてしまう生まれつきの性質」が備わっているのです。「ヒト」が生き残るために集団で生活を送るようになって以来「私達」と「私達ではないもの」の区別が始まってしまったのです。

私達は「道徳心」がないから差別をするのではありません。「無意識」に差別をするのです。誤解をおそれず述べるなら「黒人差別」「公害病」といったものならば「道徳心」によって訴えかけることも有効であったかもしれません。

しかし、現在の「差別問題」は、問題と運動の当事者ではない者からすれば、「頭の良いエリートたちの戯言」に見えてしまう側面があります。つまり、差別として問題視される事例が多すぎるのです。故に、辟易としてしまいます。YouTubeやXで流れてくる”Me, too””パワハラ/ハラスメント”に辟易としてしまう経験がある方もいらっしゃるでしょう。

辟易とする気持ち自体を否定することも出来ません。本質的に「当事者でないと分からない痛み」を経験していない者が感じることは難しいのです。

そして、私たちは「知らないうちに差別してしまっている事」自体はいくらでもあります。

こういった問題を考えてみるたびに「知らない間に差別しているということだけは、自覚しておこう」という結論な私です。

本書は、そのようにムズカシイ堂々巡りな差別問題を、ちょこっと有名な学者さんたちの議論の変遷踏まえた上で、「考え方」「法律」「政治制度」という観点から教えてくれる解説書です。

よろしければ是非

塾生へのお知らせ

あの本を読みたいけれど、学級文庫や赤穂の図書館ではいつもだれかが借りている。そんな本があれば是非教えて下さいませ。

「Willbe図書館」においてもらえるかもしれないよ!

Willbe 図書館

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=19646120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4896%2F9784582824896.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)