こんにちは

兵庫県赤穂市の個別指導塾Willbeです。

「個性を大事に、将来の夢が大事だ!、キミはいったい何がしたいんだい?」と言いながらも大人だってそのような問いにはなかなか答える事は出来ません。

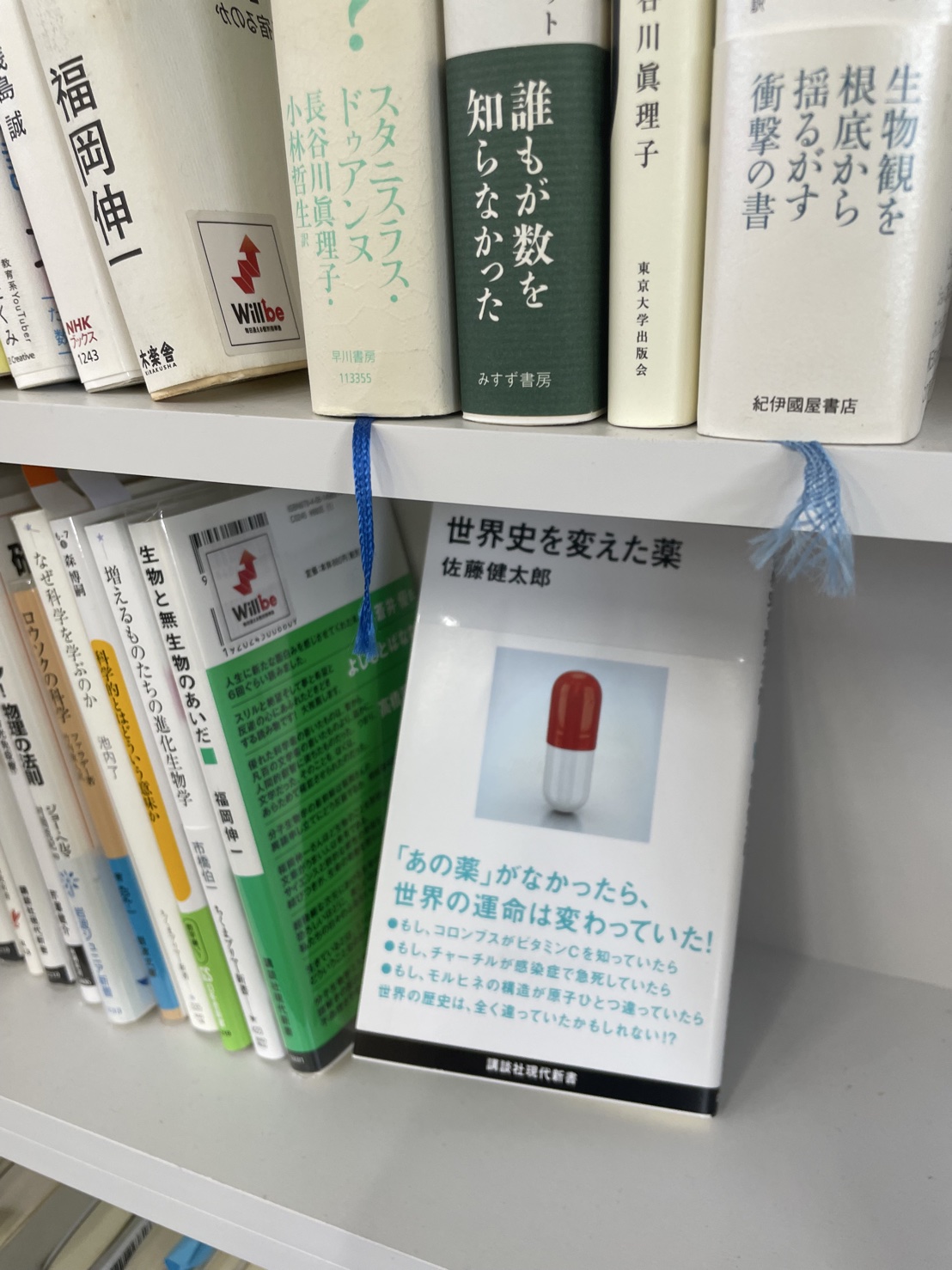

そこで、塾として毎月新しい本を買って、100人中1人でもその本を読めば嬉しいという程度の気持ちで大量の本を置いております。

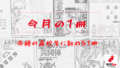

今回は、薬学に興味を持つ子も増えてきたので「世界史を変えた薬」「これが私の薬剤師ライフ」です。

とある薬剤師さんが語った印象深い話

とある薬剤師さんと話をしていて、大学教育が特定の価値観に洗脳されている!!といったことをおっしゃっておりました。

なんとなくわかる気がいたします。

正確には覚えていないのですが、「創薬を研究する人がエライ」といった風潮があったそうで、そこには田舎でひっそりと薬局を営み地元で生きていくという価値観がなかったそうです。

つまり、創薬にまつわる煌びやかな世界を訴えかけると同時に、現実のようなものも同時に伝えなければならないし、都会へ出て、最前線で圧倒的な努力を行う以外の価値観があっても良いというようなことなんだと思います。

アンサングシンデレラ的な世界観のみを伝えるべきでもないというべきなのでしょうか?

入り口は憧れで構わないだろうし、創薬の世界に浸かれないことを挫折というべきことでもないのかなとは思います。

とはいえ、その薬剤師さんが卒業された大学での話ですし、真実は知りません。私ごときが価値判断をするべきことでもありません。

世界史を変えた薬

世界史を変えた

古来より、戦争が起これば戦死する人の数より「病気で死ぬ人の数」の方が多かったというのは有名な話です。

それは第1次世界大戦や最近の戦争でも同じことが言えます。だからこそ、ナイチンゲールが公衆衛生の母として永遠に歴史の中で語り継がれていくのでしょう。

化学と歴史の側面から

「世界史を変えた薬」は、薬の発見・発展がいかにして人類の歴史・文明・戦争・社会構造に影響を与えてきたかを、化学と歴史の両面から描いたノンフィクションです。

薬は単に病気を治すだけでなく、国家の命運や文明の方向性、経済活動にまで影響を及ぼしてきました。つまり、「薬」は化学と医学の成果であるだけでなく、「戦争・帝国主義・経済・倫理」など、あらゆる歴史と密接に関係しているといったことを専門家の立場から教えてくれています。

一方で、世紀の発見大成功の裏にある悲劇・薬害・倫理問題にも正面から取り組んでくれています。

この本は、さまざまな薬がどのように世界史を動かしたのかを、実例を交えて解説してくれています。

高校有機化学を学んだあとに

「3本のペプチド鎖」といったたんぱく質の構造について触れて解説してくれているので、高校有機化学を学んだ後に読むとかなり読みやすく、スイスイとサラッと読めるのではないかと思います。

ペプチド鎖を知らなくても

もちろん、ペプチド鎖が何なのか分からなくても大丈夫です。私も、大学受験理系ガチ勢ではありません。「アミノ酸が5個から30個連結したペプチドといわれる簡単な物質群でエンドルフィンと総称される」といった部分を読み飛ばしていただいても十分に、物語としては面白い1冊です。

これが私の薬剤師ライフ

こちらは、かなり前からWillbe図書館におかれてある1冊です。

6年生薬学部卒の50人が薬剤師のキャリアを語っている1冊です。

置いてある理由は、Willbeの隣にある薬局「ドラッグマート薬局」の寺田さんも「薬局承継を見据えて5年間の武者修行、薬局を地域住民の身近な相談場所に」というタイトルで寄稿されていらっしゃるからです。

赤穂市民の皆様、是非、一読くださいませ。

え??

Willbe薬学部の大学生が面白いと言っていた

Willbe隣の薬局寺田さんの話は後付けです。本当は、薬剤師という世界観を私が知らないために、勉強したかっただけであります。

ところがある日、薬学部の大学生が塾にある「これが私の薬剤師ライフ」を読んでおりました。「面白い」と言っておりました。「大学の先生は、アンサングシンデレラの話ばっかりする」とも言っておりました。

大学の先生の話には深入りいたしませんが、現役薬学部学生が読んで面白いならば、「これが私の薬剤師ライフ」は面白いのでしょう。

経験できないモノは、読むか聞くしかない。だけど、読む方が速いしコスパよい。

スピード感を落としてじっくり読むことで「手のひらサイズの問い」「自分にとって切実な問題」が生まれる。その問いを考える時間が欲しいのです。それをするには社会のスピードが速すぎる。だから、意識的にスピードを落としてじっくり読んで欲しい。

だれもが、偉人でなくて良い。

受験生には行動をして欲しい訳ですが笑 高1~高2または中学生には勉強の傍らで、the 勉強以外の勉強をして欲しい訳です。

アンサングシンデレラ

「半沢直樹」が流行ったとき、読んだ人が全員、銀行に勤める知り合いに「あれってホンマにそういう世界観なん??」と聞いたことでしょう。

アンサングシンデレラは、薬剤師業界の「それ」だといっても良い気がしてきました。

Willbe 図書館

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=17617359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3382%2F9784062883382.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=20649816&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2012%2F9784296112012.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=21606889&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7840%2F9784867207840_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)